中國股市為何留不住阿里巴巴

時間:14-09-22 來源:今日話題

摘要:中國電子商務巨頭阿里巴巴于昨晚在紐交所掛牌交易,融資額218億美元,創造美國IPO融資額新紀錄。很多投資者抱怨,為什么阿里巴巴要跑到境外去上市,不讓境內的投資者分享成長的果實?

赴美上市并非“美國神話”,花費多、監管嚴,日子不好過

在美股市場,籌不到足夠資金、股票“被低估”、IPO(首次公開募股)披露規則嚴格等問題凸出,而大陸“圈錢”更容易。據不完全統計,2010年4月至2012年11月,美股市場共有45家中國公司提出過或者完成私有化退市。

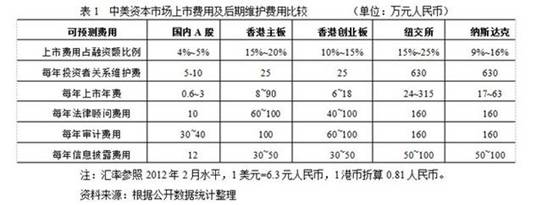

1、花費多,美國上市融資費用比例及維系費用遠遠高于A股市場和香港市場

赴美上市的公司每年必須承擔上市年費、投資者關系維護費、法律顧問費、審計費、信息披露費等高額維護費用(參見表1),遠遠高于A股市場和香港市場。且美國對市場行情與上市時機要求甚高。如遇市場低迷時,上市過程會被推遲或徹底取消(比如中海油、中國電信在美國上市都曾經過一次失敗,第二次才成功)。如要進行第二次,將會產生額外的上市費用。

美國上市融資費用比例以及每年維系費用遠遠高于A股市場和香港市場

2、監管嚴,中國公司屢遭“獵殺”,赴美上“市”常變成赴美上“庭”

有人用“讓造假者傾家蕩產”來形容美國股市監管之嚴苛。的確,在財務管理、公司治理、信息披露等方面,美國上市企業只要某一環節達不到標準或經營業績不善,就可能遭到停牌甚至摘牌的處罰。以信息披露為例,在中國,通過與當地地方政府簽訂協議免于披露稅收(或收入)等信息可稱得上是企業的慣例;而在美國,《薩班斯-奧克斯利法案》規定了強制性信息披露,美國上市公司必須公布包括資產負債表、利潤表、現金流量表和所有者權益變動表四張報表。且規定非常細致,如“本地稅收必須與向美國證監會申報稅收原則一致,最大差距不得超過10%”(中國公司此差距可達10倍以上)。

嚴苛的監管制度下,赴美上“市”很可能變成赴美上“庭”,而被訴訟的中國公司又遠多于其他公司。根據公開數據統計,2010年,在284家在美上市的中國企業中,有25家(即8.8%)曾遭遇過集體訴訟。監管趨嚴,美國資本市場退市率亦高,納斯達克市場平均每年的退市率高達8%左右。據統計,在1985年至2008年間,納斯達克市場共新增上市公司11820家,而期間退市12965家,也就是說經過十幾年發展,納斯達克的上市公司數量還減少了1000多家

盡管“圈錢”不容易,仍有很多好公司跑到美國等境外去上市

其實不止阿里巴巴,中國大多數互聯網公司上市都在美國。即使如前文所分析,赴美上市掣肘頗多;即使由于文化、語言和法律上的差異與障礙,企業在境外投資者獲得的認知度有限,但它們仍然選擇美國等境外資本市場。

1、在美上市最快四個月搞定,在中國節奏緩慢到“上一次市脫一層皮”

在中國,“上一次市相當于脫一層皮”絕非誑語。算上上市前的“整改期”和證監局“輔導期”,從申請到正式掛牌平均需要1-2年時間。如果股市“動大手術”(自1990年開始交易以來,A股市場歷史上共有八次IPO暫停及重啟,空窗期短則五六個月,長則逾一年),企業則隨時可能折騰上3年才得以在國內主板上上市。近日“萬達商業地產A股排隊5年未果啟動在港上市”極具代表性。而互聯網企業成長非常快,要是等兩三年后再去上市籌資,早就錯過最好的發展時機了。

相反,在美國,只要嚴格遵守正確步驟,上市準備過程非常短:在最受中國企業青睞的納斯達克上市最快半年,甚至4個月就可以搞定,在納斯達克的“公告板市場”(OTCBB)上市最短只要5至6個月便能完成手續。且相比中國的消化不良,在美上市的成功率超過99%。

2、美國的資本市場是優秀公司的孵化器,中國基本淪為“圈錢”的游戲場

上市不是IPO的一錘子買賣,而是建立一個可持續使用的融資平臺,給投資者以分享這些公司成長的空間和機會,使得市場進入良性循環過程中。從總體融資環境看,美國對于互聯網公司普遍看好,給予高估值,如百度市盈率(股價收益比率)基本向谷歌靠攏。而且在美國再融資比較方便,2011年5月,赴美上市近半年的優酷通過增發再融資六億美元。

如果說美國的資本市場是優秀公司的孵化器。中國內地基本上就是“圈錢”的游戲場。內地股市很多公司上市之日即已將其未來價值透支套現,掛牌之時可能就是其價值的歷史最高點。目前,在國內上市的16家銀行股票,除了一兩家市凈率保持在1倍以上外,絕大多數都已跌破每股凈資產值。《證券法》還規定“再融資比照新股發行進行實質審核”,導致上市企業再融資效率極低。

3、美國上市企業可以全員持股共享造富神話激勵員工,在中國上市必先“清退員工股”

在資本市場中,造富神話比比皆是。員工持股計劃作為增強企業競爭力的長期激勵機制,在國外上市公司中相當普遍。但是大多數國內A股上市公司的員工并沒有分享到資本紅利。按照《證券法》及證監會相關規定,擬上市公司發起人不能超過200人。對于公司來說,欲上市,必先“清退職工股”。直至今年6月,證監會發布《上市公司員工持股計劃試點指導意見》),決定在上市公司中開展員工持股計劃試點,但這也并不意味著全員持股。

阿里巴巴們舍近求境外上市,更多是被迫選擇,而非自愿

1、不受中國銀行待見的阿里巴巴們靠境外風投融資,中國監管體制下無法境內上市

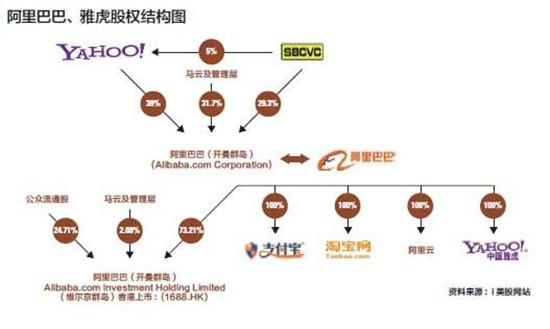

以機構持股來看,日本軟銀集團是阿里巴巴最大的股東,雅虎第二,兩者合計57%

阿里巴巴的IPO招股說明書稱:“盡管阿里巴巴在中國上市不符合目前中華人民共和國法律、法規,但未來我們可能在中國上市”。那究竟是什么法律法規阻止了阿里巴巴國內上市?

中國互聯企業在上市前都經歷好幾輪融資,不受銀行待見的它們主要依靠海外風險投資。從股份構成的角度來看,很多中國互聯網企業,不是中國人絕對控股,名義上屬于外資企業。根據《證券法》和證監會的相關要求,申請A股上市的公司主體必須是境內的股份有限公司。阿里巴巴如果要在國內上市,兩大投資者軟銀和雅虎必須剝離他們的股權,而即便他們愿意,出售的股份極大可能也超過國內市場所能承受的極限。

中國的監管政策往往被通過法律漏洞規避。雪上加霜的是,這些漏洞迫使公司在海外籌集資金,從而更遠離國內機構的監管。旨在控制某些行業的政策往往適得其反。全球募集資金的阿里巴巴變得更難以監控。另一個副作用是,疲軟的中國股市不得不放棄一些最有前途的中國公司。

2、“為中國投資者負責”的審批制使在中國上市對互聯網企業高不可攀

一家公司上市,就是把自己的一部分股權賣給愿意買的人,買不買自然也應該投資者說了算。而秉承“父愛主義”的中國的監管部門特別害怕投資者買到質量不好的股票,設置了各種上市指標來為投資者挑選所謂好的企業去上市,包括盈利能力、成長性、資產規模等等。關于中國監管部門如何干預股市,參見今日話題往期專題《“愛民如子”證監會》。

互聯網企業,前期都是燒錢的,很多燒到上市還沒開始盈利(有些永遠達不到國內A股上市標準),對于真正急需融資的成長型企業來說,即使上市門檻較低的創業板,也還是高不可攀,不符合內地的上市標準無法在內地上市。反之美國對新股上市實行注冊制,美國證券交易監督委員會(SEC)無權對證券發行行為及證券本身作出價值判斷,發行證券的公司業績如何并不在監管范圍內,僅需要對注冊信息的真實性、準確性、及時性承擔法律責任。一家企業即使資產為零、盈利為零,理論上也可以在納斯達克的“公告板市場”(OTCBB)上交易。

摘自—今日話題

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 今日資本徐新:看到品類來臨時要迅速舍命狂奔... | 馬云震撼人心演講:成功取決于你試錯的速度 |