經濟就是最大的政治:如何打好 “經濟修復戰”?

時間:22-12-08 來源:劉勝軍經濟學大局觀

經濟就是最大的政治:如何打好

“經濟修復戰”?

疫情三年,猶如“大病一場”,元氣大傷,經濟社會需要及時療傷,深度修補“疫情傷痕”。

在多重因素疊加沖擊下,中國經濟壓力顯著加大。預計2022年全年增速3%左右,低于5.5%的預期目標。

導致經濟下行壓力增大的因素主要是:

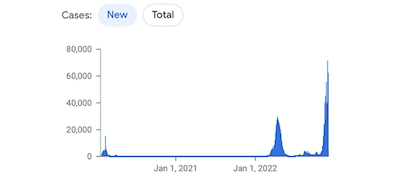

1、 新冠疫情此起彼伏,這是壓倒性原因。進入2022年以來,新冠病毒傳播力更強,防控難度曾幾何級數上升。從上半年的上海疫情,到暑期新疆、西藏、海南疫情,再到最近的廣州、重慶、北京、鄭州,令人防不勝防、疲于應對。為控制疫情而采取封控,不可避免會影響生產生活的正常秩序。由于封控導致“場景”的暫停,疫情沖擊靠財政、貨幣政策都難以有效對沖。

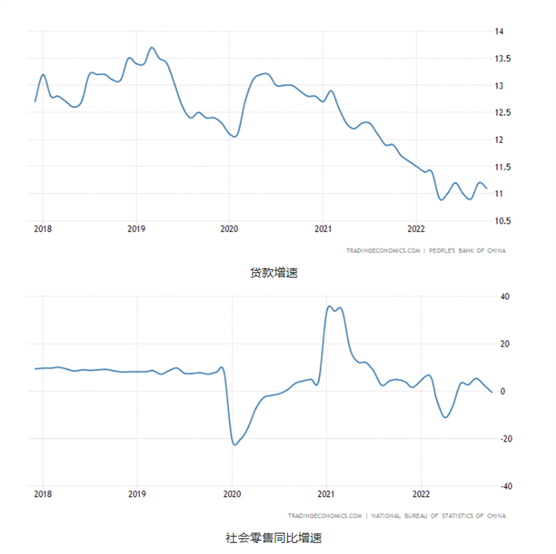

2、 預期轉弱。面對諸多不確定性,大部分企業趨向保守,推遲投資、停止招聘,將“活下去”放在第一位,貸款增速放緩即為明確信號。消費者面對收入的下降和未來就業的不穩定,也會采取保守的策略,銀行存款的上升即為明確的信號。今年前三季度住戶存款增加13.21萬億元,同比多增高達4.72萬億。如今銀行最愁的就是貸不出去。2022年,筆者收到的垃圾電話中,90%以上都是為了推銷銀行貸款。

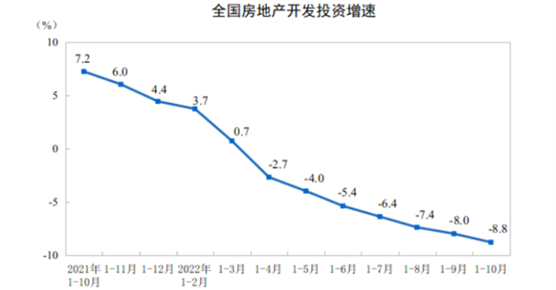

3、 房地產調控的滯后效應。2020年三條紅線的出臺,對房地產行業帶來嚴重沖擊,房地產公司違約不斷,連“保交樓”都成為棘手難題。房地產是經濟增長的第一支柱產業,也是地方財政的第一收入來源。2022年1—10月份,全國房地產開發投資同比下降8.8%。這是比2015年更“冷”的房地產寒冬。

這些壓力交織重疊,需要引起高度重視:

第一,新冠疫情已持續三年,不少企業和民眾的“家底”已經被耗盡。一旦經濟主體不存在了,日后經濟恢復將面臨極大的挑戰。

第二,疫情沖擊最大的是消費,而消費是中國經濟的最大支柱,是國內大循環的關鍵所在。2021年消費對經濟增長的貢獻率高達65.4%。高盛預計,如果2023年全面放開防疫限制,消費增速將從2022年的1%大幅提高到2023年的7%。

第三,之所以說“信心比黃金還重要”,是因為一旦失去信心,再修復難度很大,“一朝被蛇咬,十年怕井繩”的心理陰影會持續很久。

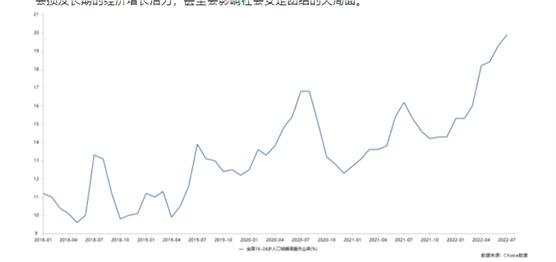

第四,16-24歲青年失業率繼續攀升,7月份達到驚人的19.9%。2022 年全國研究生招生考試有 457 萬人(同比增加80 萬人)。青年是社會的未來,也是最為活躍的創新群體。青年就業難,會損及長期的經濟增長活力,甚至會影響社會安定團結的大局面。

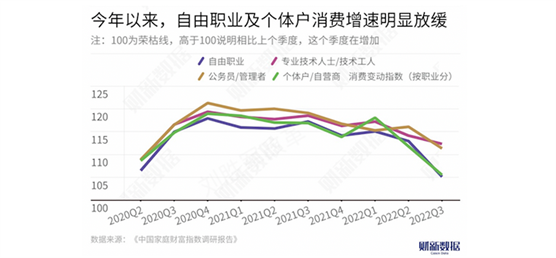

第五,疫情帶來了“非對稱性沖擊”,其財富再分配效應,不利于共同富裕目標的實現。一方面,中低收入階層(個體戶、自由職業)受沖擊最大;另一方面,擁有千萬凈資產的家庭數量達206萬戶,比去年增加4萬戶。

第六,警惕“資產負債表衰退”。日本在90年代資產泡沫破裂后,企業陷入不敢借債、勒緊褲腰帶還貸款的“資產負債表衰退”,導致“失去的30年”。出現資產負債表衰退的原因,一是資產縮水而負債剛性導致的資產負債表危機,二是悲觀預期長期得不到扭轉。

第七,在世界外部環境日趨動蕩復雜的背景下,保持國內經濟的穩健更加重要,這是一個戰略性選擇問題。無論是美國步步緊逼的“上下其手”,還是俄烏戰爭的長期化,都會持續帶來外部的不確定性。

知易行難。對于當前的經濟壓力,社會已有共識。有關部門也采取了一些行動,例如優化新冠肺炎疫情防控“二十條” 、《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》(十六條)。但效果還不明顯,力度還不夠大。

我們要深刻認識到,“經濟就是最大的政治”。經濟穩,則社會穩。長期實現經濟穩定增長,是中國改革開放以來的成功秘訣,也是人民滿意度的核心源泉。

當前,打好“經濟修復戰”,其難度和意義都大于疫情防控。及時從“防疫第一”轉向“經濟第一”,已成為社會渴求和戰略任務。

如何實現高質量的“經濟修復”?筆者建議:

1、以時不我待的緊迫感,推動針對老年人群體的疫苗加強針,為恢復正常生產生活秩序爭取寶貴時間。早一天正常化,就可以少犧牲一批企業和個人。給定有限的資源,好鋼要用在刀刃上。廣州醫科大學黨委書記唐小平指出,“新冠病毒奧密克戎變異株的傳染性強,但毒力非常低,感染后絕大部分是無癥狀,最終造成重癥和死亡的主要是老年人。因此,我認為防疫的重點難點是提高老年人群特別是80歲以上老年人的疫苗接種率。目前在廣州地區,80歲以上的老年人第一針接種率只有50%多,接種第二、第三針的比例更低。新加坡80歲以上老年人的第三針接種率達到80%以上。”一位傳染病專家對第一財經表示,“很多地方顯示超95%以上的感染者為無癥狀和輕癥,病死率很低,在這樣的情況下,繼續按照甲類管理顯然不符合科學。很顯然,當前流行毒株的致病力比較弱,在全國已經完成基礎免疫的條件下,按乙類管理已經不成為問題。回歸乙類管理,也可以為未來進一步優化防控措施提供一定的法律依據,做到有法可依。”

2、大力度補貼低收入階層。最近幾年數字化的高度普及,為精準了解家庭收入情況提供了便利。建議對城市低收入家庭,按照所在城市生活水平,一次性提供數萬元補貼,以緩解生活壓力。在地方財政連支付核酸檢測費用都日漸困難的情況下,補貼應由中央財政承擔。

3、 以“新四萬億”力度刺激消費。建議以消費券形式,鼓勵餐飲、購物中心、航空、酒店等消費,發放對象應為全民。消費的提升,會帶來“乘數效應”,進而創造稅收收入。因此,對政府而言,發放四萬億的消費券,其實際成本會遠低于四萬億的金額。

4、居者有其屋。一套住房,背后就是一個家庭的幸福。疫情期間,對疫情導致還貸困難的家庭,出現“斷供”的,建議銀行不收取罰息或強制拍賣。在疫情結束前,銀行應暫停計算房貸本息。待走出疫情后,再恢復房貸本息的計算。暫停,不是免除,而是延遲支付。

5、確保房地產平穩健康發展。房地產素有“金融危機之母”之稱,并非浪得虛名。房地產必須軟著陸,而不能硬調控。房地產既是灰犀牛,也是經濟社會的頂梁柱,有理想但不能理想化,更不能指望“畢其功于一役”。當前,穩定房地產市場壓力很大,原因在于:1)民眾有“買漲不買跌”的心理;2)收入預期不穩定的情況下,民眾不敢輕易出手買房;3)與前幾年相比,家庭債務已經顯著增加,突破警戒線,繼續加杠桿空間有限。4)“爛尾樓”難題,讓購房者心有余悸。因此,在這種復雜的局面下,房地產應該加大支持力度,可以考慮取消限購、以個人房貸抵扣個人所得稅等優惠措施。與此同時,應大力發展REITS,為開發商提供長期、穩定、透明的融資渠道。

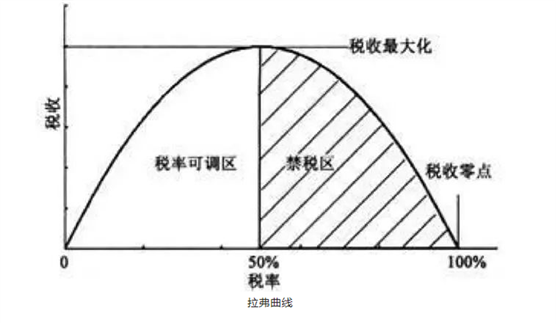

6、大幅度減稅休養生息。減稅的準確含義不是“減少稅收”而是“降低稅率”,在稅負過重的情況下,降低稅率會產生“拉弗曲線效應”,政府稅收收入可能不減反增,實現政府和社會的共贏。這一點,已為中國歷史上的多次“休養生息”成功實踐所佐證。

7、地方財政支出,應從基建為主,轉向民生為主,大力投入醫院、學校、保障性住房、養老服務等領域。

8、穩定預期,提振信心。在企業的經營決策中,預期是第一變量。最近幾年,預期紊亂現象突出。如何穩定預期?第一,要及時回應社會關切,對一些不利于經濟發展的“傳聞”要及時澄清。第二,共同富裕的必要性毋庸置疑,但具體操作性的政策應及早厘清,為社會提供明確的預期引導。第三,應出臺一些“干貨”提振民企信心,例如打破行政壟斷,擴大民企市場準入。

9、大力釋放改革紅利。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。2013年十八屆三中全會提出336項改革,這是一座難以想象的金礦。除了加快資本市場注冊制改革外,應該抓緊啟動一批標志性改革,為穩定經濟注入新的動能。建議:1)深化國企改革,探索管理層和核心員工股權激勵,激發國企內在活力,堅持市場導向,避免行政干預,為創新奠定體制基礎;2)推動“混合所有制改革”,國有股要善于、甘于做小股東,探索“金股”制度,不求所有但求搞活;3)打破行政壟斷,擴大民企準入,以“鯰魚效應”激活創新;4)大力發展民營銀行,在加強監管的基礎上,要為民營銀行提供合理的發展空間,避免為了防風險而犧牲發展的因噎廢食,避免民營銀行淪為“雞肋”。5)大力度裁減政府機構、人員編制、政府層級數量,牢記“養了人就要管事”的道理,降低制度性交易費用。6)提高地方財政支出透明度,陽光是最好的警察;7)深入推進收入分配體制改革,一方面開征遺產稅,另一方面降低個人所得稅。

10、以制度型開放倒逼改革。中央提出“以國內大循環為主體”,絕非不要開放,而是要“以國內大循環吸引全球資源要素”。只有堅持推進“制度型開放”,才能反制美國的“大脫鉤”圖謀:1)抓住歐盟與美國開始出現“烏克蘭戰爭裂痕”的契機,推動中歐投資協定;2)研究加入CPTPP的行動計劃,以操作性方案贏得信任;3)擴大外資準入,實現真正意義上的國民待遇,讓外資有錢賺、不想走;4)把自貿區改革落到實處,讓自貿區真正活起來。

摘自-劉勝軍經濟學大局觀

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| “從業最慘的一個月”!剛剛,百億私募大佬 ... | 沒有上一篇 |