中國,需要“從0到1”

時間:23-02-10 來源:量子學派

中國,需要“從0到1”

1

回首2022,需要反思

過去的2022年,發生了很多事情。

病毒與人類仍在對抗,戰爭與和平不斷拉扯。

有人為真相奔波勞碌,有人制造謠言亢奮不已。

有人用科學武裝人類,有人用玄學欺騙眾人。

風云變幻,云譎波詭,又是艱難的一年。

這一年,帶給人類希望的還是人類科技。

進步洶涌澎湃,突破接踵而至。

特別是基礎科學的突破,人類進入一個全新時代。

ChatGPT橫空出世,被稱為“谷歌搜索的威脅”。

AlphaFold引爆蛋白質全宇宙,成功預測2億種蛋白質結構。

AI繪畫因為對抗算法的引入突飛猛進,AIGC奇點降臨。

人類繪制首個完整人類基因組圖譜,揭開人類基因之謎。

美國成功點火激光核聚變,邁向未來“終極能源”。

…………

回首2022,人類仍孜孜不倦地耕耘于「基礎科學」。

所以才有人工智能的創造性突破,才有核聚變點火的未來性改變。

面對這一個又一個的基礎技術變革,我們可能需要認真思考:

中國的基礎科學力量要加油,這是人類文明的核心根基。

作為一個世界級大國,也應該為全世界貢獻自己的力量。

2

從1到99,中國人才輩出

科學技術,可以分為兩個層面。

一是基礎科學,一是技術應用。

前者代表的是從0到1的突破,后者則是從1到99的創造。

中國人的智慧,從來都不比世界其他民族差。

中國人的技術應用能力,在世界上更是首屈一指。

可以說,從1到99,中國總是人才輩出。

蒂姆·伯納斯·李發明了萬維網,而我們移動互聯網的超級應用大放異彩。

谷歌發明了手機安卓系統,而如今中國各個品牌的安卓手機暢銷全世界。

二維碼是日本發明的,但現在網絡掃碼支付技術成為中國的名片之一。

德國最早投入研發試驗高速列車,最終騰飛而名滿天下的是中國高鐵。

電商一開始是從國外引進,而現在中國的電商力量正影響世界。

強大而又門類多樣的應用技術創新,已然成為我們對外的一張名片。

而大量的技術創新,其實都可歸類為一個模式特點:

將國外已經有的「1」,結合中國實踐,創造出100倍的增長。

這就像是在已經搭建完成的地基上,我們可以很快地搭建起一棟高樓大廈,并不斷添磚加瓦。

之所以能做到這一點,有很多原因:

?中國有較大的應用市場需求

?中國注重“實用主義”

?中國人整合全球資源能力強

?應用技術可以最快地帶來經濟效益

?更加穩妥、安全和保險

…………

從1到99的創新,我們非常厲害,這值得慶祝。

但我們卻極度缺乏另一樣東西:從0到1的突破。

扼住科技的咽喉的,從不是從1到99的增長。

真正拉開科技差距的,一直都是從0到1的突破。

3

從0到1,才是人類最強大的力量

天不生牛頓,人類萬古如長夜。

沒有愛因斯坦,天地星辰變幻茫茫。

后人在技術革命上的轟隆前行,源自前人在最底層基礎科學的探索。

看一看現代社會是由什么驅動的,就能找到答案:

?當代科技金融的基石是數論中的因子分解算法。

?市場經濟理論是亞當斯密的分配論。

?人工智能發展的背后有貝葉斯定理的統計學。

?現代芯片技術最終要突破量子糾纏、二階計算及SOAR等數學理論。

?區塊鏈技術后面有橢圓曲線理論、哈希加密作為基石。

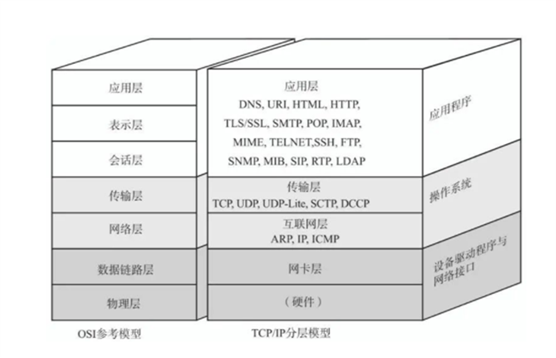

?支撐互聯網現在運行起來的是TCP/IP協議。

發現了嗎?人類的進步其實是由從0到1的突破驅動的。

我們所自豪的那些技術力量,歸根到底是在基礎科學的地基上建立而成

沒有從0到1,自然也就沒有從1到99。

從0到1,才是人類最強大的力量。

人類有哪些從0到1的突破?

麥克斯韋的電磁通論是電力行業的從0到1;

香農公式,是信息技術的從0到1;

馮諾依曼結構,是經典計算機制造的從0到1;

圖靈的數理邏輯,是人工智能技術的從0到1

Android系統是安卓手機行業里的從0到1;

微軟的windows操作系統是PC電腦的從0到1;

ARM架構是全球計算機芯片行業的從0到1;

Linux開源體系是很多軟件服務的從0到1;

……

什么是從0到1?基礎科學的探索就是從0到1。

基礎科學是人類科技大樹的“根”,從0到1的突破其實就是一種「根技術」的形成。

一切應用技術的發展,最終一定是要回歸到根技術上。

每一種“根技術”,每一個從0到1的突破,都對行業有著巨大影響。

沒有基礎科學的突破,沒有根技術的形成,你就沒有話語權和主導權。

從0到1的突破與根技術的形成非常重要

它是社會生長的能量之源,是文明運轉的軸承。

它是碳基文明的驅動引擎,也是人類社會的穩定之錨。

4

基礎科學,中國開始重視

如何完成從0到1的突破?

如何構建起屬于自己的“根技術”?

無他,只有一個辦法:重視基礎科學。

基礎科學研究,是整個科學技術的源頭。

它能夠為社會經濟發展從要素驅動向創新驅動轉換提供底蘊和后勁。

必須認清一個事實:技術創新不能憑空產生,需要根基,也就是基礎研究所產出的新原理。

科學原理與定律,決定了技術發展的極限。

過去兩百多年,人類最偉大的突破都誕生于基礎研究領域。

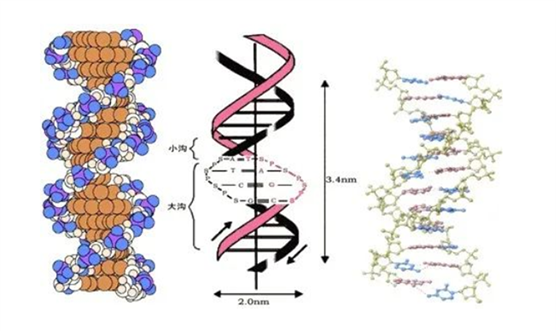

比如愛因斯坦的相對論、玻爾的量子力學、詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克對DNA雙螺旋模型的發現。

這些從0到1的突破又催生了新學科的成立,并引領了一個科技時代的潮流,成為各個交叉學科賴以生存的基礎。

基礎科學與技術應用最大的不同,在于它是一個「長期主義」和「無用主義」的事情。

它的研究與突破是不可預期的,決定了不能有急功近利和彎道超車的心態。

必須承認,過去四十年,我們在科學發展的這條路上走得有些功利。

我們選擇了一條更加容易走的路,在過去很長一段時間里,中國在科研投入的現狀,都是重生產應用,輕基礎科學。

這可以理解,一方面有現實客觀因素的限制,另一方面也是經濟發展的需要。

但這也導致了一個后果:我們在現代高科技領域的核心基礎,比如芯片等領域,都遠遠落后于歐美等發達國家,受人掣肘。

馬化騰曾經在2018年時提到:

移動支付再先進,沒有手機終端、沒有芯片和操作系統,競爭起來的話,你的實力也不夠,而在基礎科學上整個中國基礎還是非常薄弱。

中國在應用市場跑得再快,基礎科學發展受制于人的現狀,使得中國市場實則“外強中干”,極易被推倒。

不能再抱有僥幸心理,一定要投入更多資源在基礎科學方面。

還有很多人也發出了同樣的擔憂。

但所幸現狀有在朝著積極的方向前進。

近年來,國家在科研投入方面,基礎研究占比在不斷提升。

2021年,我國R&D經費中基礎研究經費為1696億元,比2020年增長15.6%,基礎研究經費占R&D經費比重達到6.09%。

雖然比之發達國家的15%仍有差距,但與此前相比已有長足的進步。

除了國家層面的重視之外,企業也開始對基礎研究進行社會資金的支持和補充。

騰訊便是其中的代表。從2018年發起“科學探索獎”,已經資助200名優秀科學家。而在2022年,騰訊又發起新項目:新基石研究員。

它發揮了社會資金在支持基礎研究中的靈活性優勢,成為社會性資本注入“基礎研究”的催化劑。

5

從0到1,新基石研究員

基礎研究是一項長期工作,它無法直接帶來經濟效益。

而且很多地方都離不開資金的支持:實驗、團隊、學術交流…

不少坐冷板凳的科學家,都是在尋找經費的路上錯失了做科研的最佳時機。

如果要真正推動基礎研究從0到1的創新,必須充分尊重科學規律。

讓科學家們能夠專注自己的興趣,自由探索有風險、有希望的方向,且不需要對資金有后顧之憂。

這就離不開對科學家進行長期穩定的支持。

騰訊的“新基石研究員項目”,就是這樣一個特色鮮明的資助項目:

一項聚焦原始創新、鼓勵自由探索、公益屬性的新型基礎研究資助項目。

在中國科學技術協會的指導下,“新基石研究員項目”由科學家主導、騰訊公司出資、獨立運營。騰訊公司將在10年內投入100億元人民幣,長期穩定地支持一批杰出科學家潛心基礎研究、實現“從0到1”的原始創新。

這也是目前國內社會資金資助基礎科研力度最大的公益項目之一。

“新基石研究員項目”有下面兩個突出特點:

1科學家主導

“新基石研究項目”是由科學家主導,并設立科學委員會作為人才遴選方面的決策機構,中國科學院院士、西湖大學校長施一公擔任首屆科學委員會主席。

2選人不選項目

申報人發過多少文章、有多少專利、有多少引用,都不是評審考核的關鍵和標準。評委們更看重的是申報人的雄心壯志,和他們今后要進行的研究是否真正處于基礎研究的最前沿。

以上這兩點,表明了“新基石研究員項目”對原始創新的聚焦,以及對科學家自由探索的鼓勵和尊重。

6

58人,他們終于來了

2023年1月13日。

歷時近半年,“新基石研究員項目”揭曉首期獲資助名單。

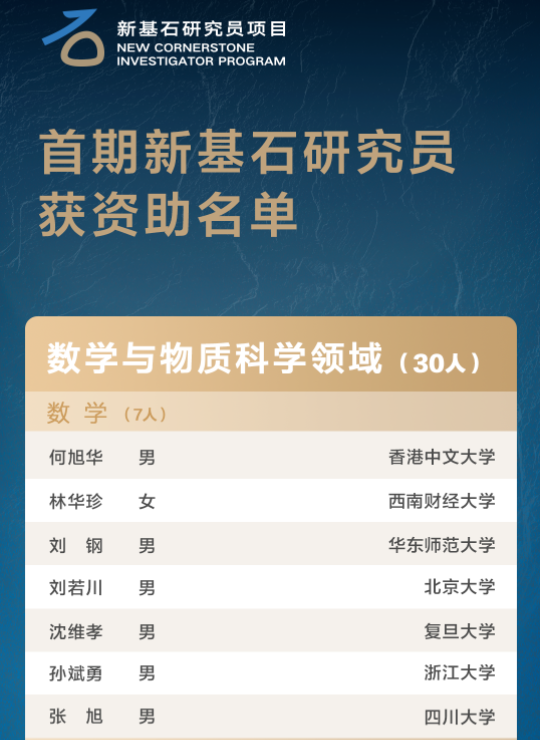

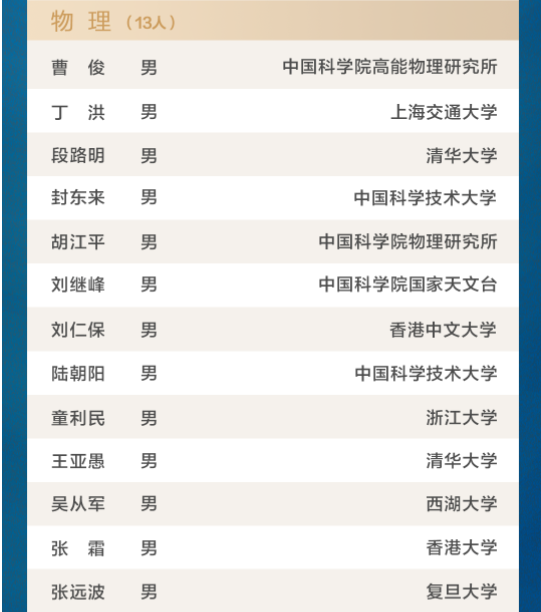

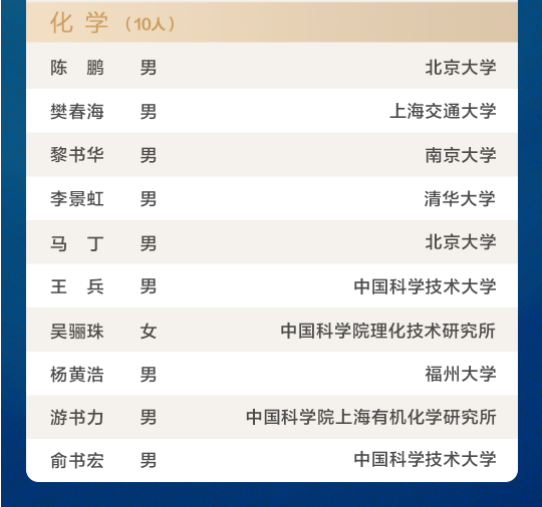

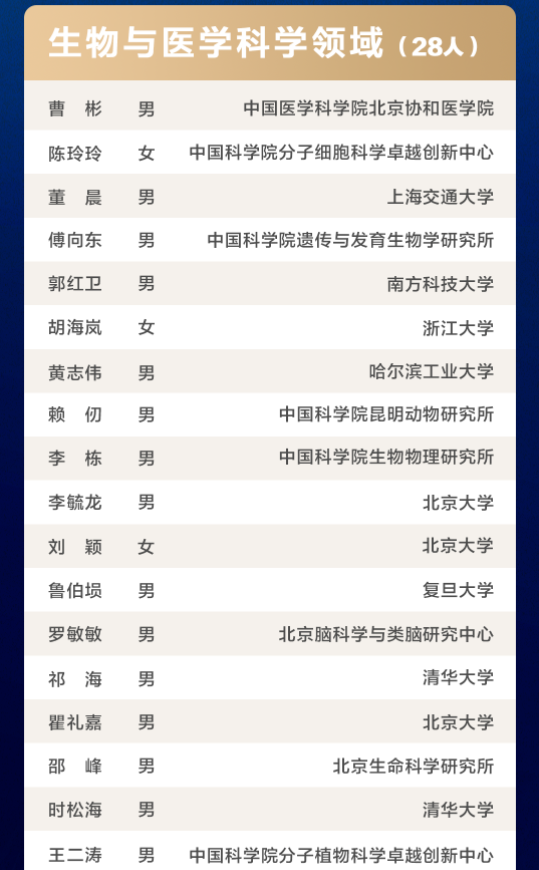

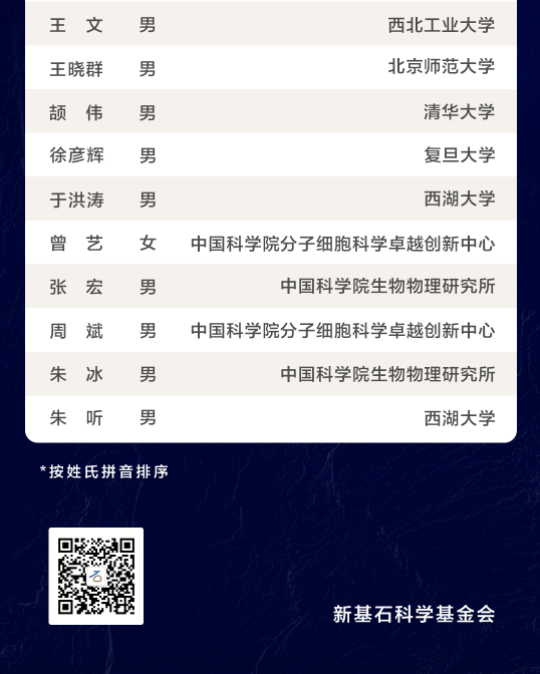

來自數學與物質科學、生物與醫學科學兩大領域的58位杰出科學家,成為首批新基石研究員。

其中數學與物質科學領域30位,生物與醫學科學28位。

獲資助名單如下:

從深入理解混沌現象到探究中微子質量奧秘;

從提升人工光合作用效率到細胞應激與衰老;

從拓展植物遠緣雜交到激活腫瘤免疫……

首批“新基石研究員”的未來研究計劃,瞄準了重要的基礎科學問題。

他們平均年齡48歲,遠低于55歲的申報門檻。

其中包括8位“80后”,最年輕的年僅38歲,還有6位女性科學家獲得了資助。

他們有來自北京、上海,也有來自西安、昆明、哈爾濱、福州等非一線城市。

除了傳統頂尖高校和科研機構外,諸如北京腦科學與類腦研究中心、北京生命科學研究所等高水平新型研發機構也有科學家上榜。

入選的科學家,實驗類的每人每年將獲得不超過500萬元資助,理論類的每人每年將獲得不超過300萬元資助,資助將持續5年。

“新基石研究員項目”特別關注女性科學家和年輕科學家的發展,在同等條件下,傾向女性和年紀輕者。

這些入選的新基石研究員,都是當前中國基礎研究領域最前線的一流科學家。

在“新基石研究員項目”的支持下,相信會實現更多從0到1的源頭創新。

7

中國,需要“從0到1”

這58名年青的新基石成員,就是中國未來科學的希望,也將為人類文明做出自己的貢獻 。

黑格爾說:一個民族要有一群仰望星空的人,他們才有希望。一個民族如果只是關心眼下腳下的事情,這個民族是沒有未來的。

從0到1的原始創新,其實就是仰望星空的行為。

它可能沒法讓你躲開當前腳下的水溝,卻能讓你去發現星空運行的規律。

站在務實角度看可能是“無用”的,且不容易被世俗理解。

但從更高維度去看,它才是真正的未來。

哥白尼的日心說,打破了人類對地心說的認知;

伽利略的實驗和數學研究,創新了科學研究方式;

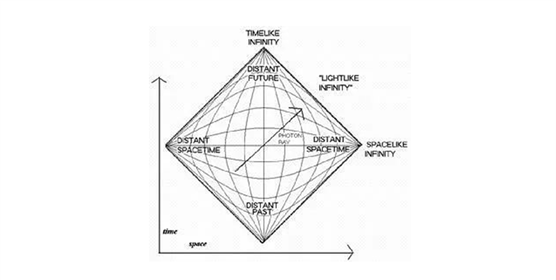

愛因斯坦的相對論,改變了人類對絕對時空觀的執念;

量子力學,更是從根本上改變了人類對物質結構及其相互作用的理解。

這些從0到1的突破,都深刻影響了人類文明的進程。

從1到99的模仿和迭代,可以帶來實用性的效益。

但從0到1的原始創新,才是決定人類未來的根本。

今天的世界,需要更多的從0到1。

去揭開未知之謎,奔赴星辰大海。

今天的中國,更需要更多的從0到1。

解鎖科技增長的密碼,孕育更強大的科技力量。

這也是新基石研究員項目的意義所在:

多年以后,或許人們不會記得人類社會又創造了多少億GDP。

但他們仍會津津樂道,在數學領域誰又證明了一項偉大猜想,理論物理領域又認識了一種新物質的存在形式,化學領域又發現了一類全新的分子,在生命科學領域發現了調控生長發育的全新機制……

2023年伊始,中國要開始努力探尋科學「無人區」。

也許在2024年我們還不能看到太多亮眼的成就,

但2033年、2043年、甚至到2053年,

中國基礎科學或許能為中國、世界、人類文明,創造更多的從0到1。

期待那個時代的到來。

摘自-量子學派

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 2023年的投資邏輯:后疫情篇 | 沒有上一篇 |