我們究竟需要什么樣的資本市場

時間:24-09-02 來源:經濟觀察報

我們究竟需要什么樣的資本市場

導讀

壹 || 這些最優秀的企業,不僅鑄就了經濟社會的繁榮,也創造了股市的絕大部分回報,與投資者分享了它們的成長性。

貳 || “我想發財”——硅谷成功的秘密就在這簡單的四個字里。

叁 || 除了現職相關的監管審核人員、中介機構利益直接相關業務人員、國企事業單位對相關業務有影響力的敏感崗位人員,應該鼓勵和放開大家來投資企業,從更廣范圍來支持創新與創業。

肆 || 對于中國來說,我們正迫切需要通過政策的確定性和包容性,提振人們信心,構建出這個正向的自我實現的預言。

前幾天,Insta360影石創新的創始人劉靖康發了一個朋友圈,就因有敏感股東導致IPO(首次公開募股)遇阻問題“求公道定性”。他表示,敏感股東入股時間在《規定》(編者注:證監會發布的《監管規則適用指引—發行類第2號》《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定(試行)》等規定)前,非隱瞞入股,且其非審核崗,入股時出價又最高,并無利益輸送。

同時,他也列舉了企業的一些業績:IPO申報4年期間業績成長4倍,從2017年只有行業龍頭 GoPro的1/40,到今年上半年反超;一年出口創匯4億美元;在當地一年納稅達到了九位數;企業成立9年,累計實現利潤達到了10位數,無分紅等等,并稱不算今年增長的業績,公司去年的業績在科創板和創業板上市公司中約能排到前5%,在主板上市公司中至少排到前50%。

我先聲明,影石創新是我們投資的企業,但我依然可以問心無愧地說,影石創新是一家出色的企業,也是中國品牌出海的優秀代表。Insta360和大疆一起,重新定義了運動相機和全景相機市場。

前幾天,我們參加深圳市政府座談會,大家提到希望深圳有下一個大疆。在我看來,影石創新就是!

自中國開始對部分國家實行15天免簽和144小時過境免簽政策以來,很多外國視頻博主來華。如果人們留心可能會發現,他們的視頻設備,除了大疆就是Insta360,而且很多博主還會特意去逛Insta360的門店。這也能從側面證明,我所言非虛。

然而,這樣一家優秀的企業,卻過會三年無法上市,這是企業高速成長的三年!

而在大洋彼岸,幾個月前,也發生了一件受到廣泛關注的事情,就是馬斯克“討薪”。2018年的時候,馬斯克和特斯拉簽訂了一個績效協定,主要內容就是,馬斯克以后就不領工資了,而是根據特斯拉的業績拿股權作為報酬,特斯拉的運營績效越好、市值越高,馬斯克得到的股權激勵就越多,反之,馬斯克就打白工了。根據協定,如果企業能實現全部發展目標,馬斯克將能拿到價值558億美元的股權。

天價薪酬的激勵效果是顯著的:特斯拉的市值從2017的300多億美元,一度上漲到逾萬億美元,充分體現了資本市場激勵機制的魅力。

按理說,這個績效協定或者說薪酬方案,是馬斯克和特斯拉你情我愿達成的,但美國特拉華州衡平法院卻做出了反對判決:法官認為,特斯拉董事會未能證明“薪酬計劃是公平的”,所以無效。

馬斯克自然感到忿忿不平:挑戰這么大的薪酬方案,除了我還有誰會簽!“如果一家公司的CEO接受了我的條件,那我就一定要買這家公司的股票!如果你向500強公司的CEO提出這樣的提議,沒有人會接受。”他還表示,“永遠不要在特拉華州注冊你的公司”,并計劃將公司遷往得克薩斯州。

馬斯克沒有放棄,在6月的特斯拉股東大會上,峰回路轉,特斯拉股東再次批準了這一方案。

中美發生的這兩個案例,揭示了資本市場的復雜性。我們不禁思考:我們到底需要什么樣的資本市場?

01

應該讓什么樣的企業上市?

通過審核挑選“贏家”是可行的嗎?

創業板10周年的時候,曾有記者問我:“創業板現在10周年了,出現了七大讓投資者損失慘重的企業,你認為創業板的意義何在?”

我說,核心問題是,偉大是不能被計劃的。衡量一個市場成功與否,你要順過來看,而不是倒過來看。順過來看,當時創業板市值最大的公司是什么?邁瑞醫療和溫氏股份。這兩家公司具備了偉大公司的雛形,而如果沒有創業板寬容的政策,它們上不了市。這些公司才是創業板的意義所在,而不是倒過來看那些欺詐公司,就像“雖然泡沫會刺激許多不道德行為的出現,但是它們帶來的高速增長本身是道德的”。

納斯達克正是如此。上交所資本市場研究所做過一個統計:1999—2001年間,美國紐交所和納斯達克共有899家科技公司IPO,至2019年11月底,這批公司的股票仍然存續的僅61只,存續率為7%,其余838家公司因各種原因相繼淡出資本市場。

互聯網泡沫過后,絕大多數公司都死了,納斯達克的意義何在?在于留下來的那些企業。今天納斯達克市值前十名的公司大約占到了納斯達克總市值的近一半,蘋果、英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta、博通、特斯拉、Costco(開市客)、ASML(阿斯麥),這些公司改變了全人類的生活方式,提高了全人類的生活福祉。

這些最優秀的企業,不僅鑄就了經濟社會的繁榮,也創造了股市的絕大部分回報,與投資者分享了它們的成長性。

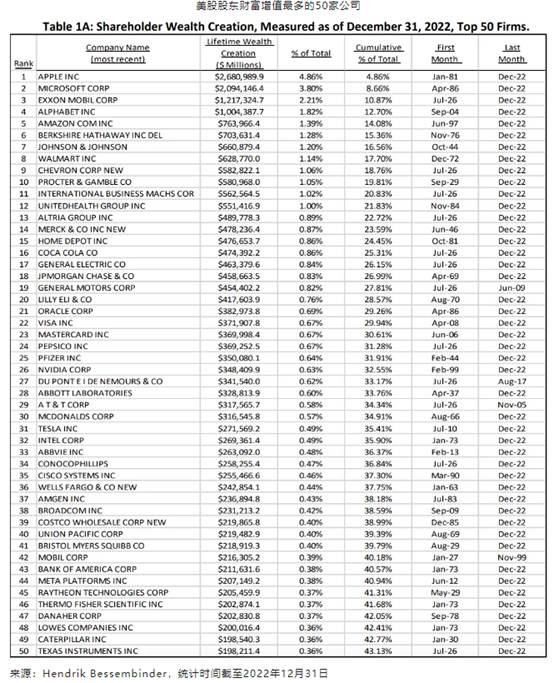

據亞利桑那州立大學教授Hendrik Bessembinder等人的研究,股市的絕大部分回報,是由極少數公司創造的。從1990年到2020年12月,從股東收益來看,全球股市共創造了75.66萬億美元的凈財富,其中,表現最好的5家公司(蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌和騰訊)創造了10.34%的凈財富,前0.25%的公司(159家)創造了一半凈財富,前2.39%的公司(1526家)創造了全部凈財富,剩下的超過97%的公司均是負貢獻。

如果只看美股的數據,從1926年到2022年,創造財富最多的3家公司(蘋果、微軟和埃克森美孚)創造了10.87%的凈財富,前10家企業創造了19.81%的凈財富,前50家企業創造了43.13%的凈財富,而58.6%的個股會讓股東財富減少。

那么,既然只有極少數優秀的公司能讓大家賺錢,那我們提高審核標準,只讓這些企業上市可不可以呢?換句話說,審核能夠成功地挑選“贏家”嗎?

顯然,這也是不現實的,我們如何能夠如此精準地預測哪些企業發展得好、哪些不好?企業IPO時的情況,并不能完全反映其之后的發展,很多在IPO時沒有那么耀眼的企業,在之后取得了巨大的成就。

從企業初創期、成長期、成熟期到衰退期,企業的成長速度大致是逐步降低的。相應地,給投資人帶來的回報也是逐步降低的。除了企業周期,企業發展還要同時面臨產業周期、經濟周期和政治周期。只有極少數企業能夠穿越多個周期,實現基業長青。

也就是說,如果我們希望在二級市場分享企業高速成長帶來的回報,主要有兩種可能,一是這家企業在IPO時仍處于發展的早期階段,后面進入了高速成長期;二是這家企業成為了極少數能夠走出“第二增長曲線”的企業。

前者意味著,企業在IPO時的指標不會太好看,甚至出現虧損,比如許多硬科技企業;而后者意味著,這家企業與IPO時的情況已經截然不同,IPO時的指標參考意義不大。

而這些又可以推導出,如果我們給企業設置一個非常嚴格的上市標準,那么那些還處于高速成長期、未來能創造出色股東回報的公司,大概率是上不了市的;而等到它們各項指標滿足上市條件時,要么企業成長速度已經減緩,給股東帶來的回報將減少,要么企業已經處于自身發展的巔峰了,未來只能由盛轉衰。

當然,也有極少數公司成功穿越了周期,比如沃爾瑪、可口可樂等。但是這樣的公司,很少出現在變化更大的科技行業之中。君不見,即便是曾經如日中天的英特爾,最近的市值也出現了嚴重縮水。

更重要的是,科技企業往往具有長周期、大投入的特點,很多成立幾年甚至十幾年后都處于虧損狀態,如果它們無法在高速成長期得到足夠的發展資源,它們的成長可能就會被迫戛然而止。

上面提到的給股東創造了最多回報的那些公司,大多深深得益于資本市場的大力支持,并且相比IPO時的自己有了翻天覆地的變化。

比如排名第一的蘋果,它最早是一家賣電腦的公司,曾經獲得了巨大的成功,但之后出現連年虧損,一度走到破產邊緣,市值縮水到不足30億美元,是1997年喬布斯回歸后,才在其帶領下走上了新的發展道路。今天,蘋果主要是一家賣手機和賣服務的公司,這兩項加起來占蘋果總營收的七成以上,電腦收入占比只有不到10%。蘋果的市值突破了3萬億美元大關,較低谷時漲了1000倍。

排名第五的亞馬遜,最早是一家在網上賣書的公司,當時被視為互聯網泡沫的典型代表。

亞馬遜于1995年成立,2年后在納斯達克上市,但一直未實現盈利,1999年虧損7.2億美元,2000年虧得更多,為14.1億美元,累計債務達到20億美元。按照我們今天的標準,這樣的企業是上不了市的,但受益于互聯網泡沫,亞馬遜不僅上市了,還融到了大量的錢,實現了高速發展。

《紐約時報》說“亞馬遜是一家建立在一層薄得不能再薄的泡沫上的市值200億美元、有2100名員工的公司”。《巴倫周刊》將亞馬遜評為“市場上股票被高估最多的公司”。

某種程度上,他們是對的。在泡沫破滅時,亞馬遜一度跌去了90%以上的市值。畢竟當時沒有人能想到,亞馬遜會發明電子閱讀器 Kindle、推出Prime會員計劃、開創云計算平臺AWS、制作原創電視和電影節目……1999年的亞馬遜,和2009年的亞馬遜,可以說已經變成了截然不同的兩個公司。

還有排名第26位的英偉達——如果統計時間截止到今天,它的排名肯定就遠不止26位了。英偉達最早是一家做游戲GPU(圖形處理器)的公司,但黃仁勛非常有遠見,很早就看到了算力芯片的前景,大力投身人工智能領域,終于引領了AI(人工智能)時代的到來,并成為了AI行業的基礎設施。

英偉達于1993年成立,但過去30多年,在大家眼中,它都只是一個優秀的公司,直到近幾年,它才成為一個偉大的公司。英偉達從上市到突破1萬億美元市值,用了30年;從1萬億美元到2萬億美元,只用了9個月;從2萬億美元到3萬億美元,更是只用了3個月。這個速度是難以想象的,是厚積薄發的結果,但厚積的時間要30年。更多的情況是,很多企業根本等不到“薄發”的那一天。

從2019年初至2024年8月23日,5年半時間,英偉達股價漲了38倍;今年以來漲了1.6倍。如果今天我們有機會穿越到2019年,只能買一只股票,很多人都會選擇英偉達,但在2019年那個時間,大家并不能預知到未來的一切。

再看排名第50的特斯拉。特斯拉于2003年成立,2010年上市,但直到2019年才首次實現年度盈利。2006—2018年,特斯拉累計研發投入達到了71.67億美元,累計虧損為67.83億美元。這么多錢來自哪里?資本市場。

所以納斯達克的偉大就在于,它高度支持這些從0到1的創新。第一,它讓特斯拉這樣連年虧損且未來短期也看不到盈利希望的企業上市,上市多年一直虧損也不要求它退市;第二,不僅讓它上市,還給它高估值,特斯拉在2018年還沒有盈利的時候,也有500多億美元的市值。

特斯拉成立20多年,其間一度瀕臨破產,馬斯克自己說離破產最近的時候只有大約一個月的時間,但幸運的是最后特斯拉成功了。如果中國也有一個馬斯克,我們能否有足夠的魄力去支持他?我們假設自己是特斯拉的投資人,我們能否接受自己投資的企業連續巨虧16年,而且一直在破產的邊緣徘徊?

如果特斯拉當初真的破產了,那美國監管層會不會被罵“為什么要讓這種企業上市?”馬斯克會不會被叫做“美國賈躍亭”?樂視巔峰期的時候,市值和特斯拉甚至只差了幾十億美元。

綜上,我們可以得出結論,“挑選贏家”基本是不可行的,我們無法單純根據企業上市時的表現,預測其未來的發展。所以中國資本市場也逐步從核準制轉變為了注冊制,希望更多地用市場的力量,推動企業發展,助力社會創新。

我之前給清華五道口金融EMBA的學生上課,講產業發展的時候,講到了一家創新藥企和我分享的故事——深圳是如何大力支持他們這些初創企業的,對于自己的成功,他們很感激深圳。提問環節,清華大學五道口金融學院田軒教授問我,深圳政府是如何識別出這些優秀的企業去支持的?我說,不是這樣的,深圳也并不知道哪家企業一定能走出來,但是他們廣泛地支持那些初創企業,創造一個有利于創新創業的土壤,其中就一定有企業能夠走出來。這家創新藥企老板告訴我,他去參加政府組織的一批像他們這樣的企業的座談會,發現大多數企業完全“不靠譜”。

正如“百貨商店之父”約翰·沃納梅克的那句名言:“我知道我花在廣告上的錢有一半是浪費的,問題是我不知道浪費的是哪一半。”

我們知道產業政策支持的企業,只有少部分能夠走出來,但我們并不知道是哪些;我們也知道在資本市場上市的企業,只有少部分能夠創造優秀的回報,但我們也不知道是哪些。我們能做的只是創造環境、澆水施肥。

而從上面的例子,我們也可以看到,唯一能一以貫之、持續推動企業發展的,是那些具有企業家精神的企業家。如果蘋果沒有喬布斯、亞馬遜沒有貝佐斯、英偉達沒有黃仁勛、特斯拉沒有馬斯克,這些企業絕對不會是今天的樣子,并不是誰上都行。

而如何激勵這些企業家創新創業,才是我們經濟發展的核心命題。

02

激勵創新的秘密就是4個字——我想發財

那么,到底如何激勵這些企業家創新創業?

從馬斯克“討薪”事件我們可以看出,能激勵企業家的因素很多,但歸根到底無外乎兩類:物質激勵和自我實現,而根據馬斯洛需求層次理論,自我實現大多需要建立在滿足物質需求的基礎上,所以想要激勵企業家創新創業,最直接的因素就是財富效應。

但這一點,直到今天也沒有達成共識。傳統文化讓人們恥于談論財富。即使是美國,早年也是如此,是在對一次次事件的反思中,方才正視了這一點。

經常有朋友問我,你覺得硅谷作為全球第一科技高地,它成功的秘密是什么?

我說,這個問題說來話長,如果非要長話短說,那其實4個字就可以概括了。

哪四個字?“我想發財。”

半導體產業歷史上最重要的一家公司叫仙童半導體,集成電路是在這里被共同發明的,半個半導體產業也是由它衍生出來的。

這么偉大的一家公司為什么現在已經消失了呢?一句話,老板不愿意給大家分錢。所以公司的天才們紛紛出走,羅伯特·諾伊斯、戈登·摩爾、安迪·格魯夫創辦了英特爾,杰里·桑德斯創辦了AMD。

當時,仙童半導體要求每個離職員工填寫一份長達6頁的離職原因說明,其中一位員工Bob Widlar(模擬單片集成電路之父),就在前5頁上每頁寫了一個單詞,組成了一句話:“I WANT TO GET RICH”。

“我想發財”——硅谷成功的秘密就在這簡單的四個字里。

財富效應之后在納斯達克被發揚光大,并在互聯網泡沫中達到頂峰。

1995年8月9日,瀏覽器公司網景在納斯達克IPO,成為納斯達克科技財富神話的開端。一家成立僅16個月、尚未盈利的公司,瞬間市值就達到了21億美元。《華爾街日報》也不禁感慨,通用動力公司花了43年的時間才成為一家市值27億美元的公司,網景只花了大約一分鐘。

網景的上市也讓其早期員工實現了財富自由,公司創始人之一、年僅24歲的馬克·安德森當天的身價達到了5800萬美元。“硅谷夢”由此點燃——“如果這些毛頭小伙都可以賺到大錢,我也可以”。

所以今天硅谷的科技企業,如果你不給核心人才股權,那你基本是招不到人的,股權不僅意味著當前的收入,更是未來的夢想。

網景上市的另一重要意義在于,它改變了資本市場對于科技企業的估值模式。網景IPO的時候,還沒有實現盈利,按照以往的成功經驗,一家新科技公司最好在至少連續四個季度盈利后再考慮IPO,但網景的成功顛覆了華爾街的想象。之后,資本市場對科技企業的估值,變為基于企業長期價值的最大化,而不是短期利潤的最大化。科技企業的商業模式也隨之改變,“快速成長”、無視甚至追求虧損,成為互聯網公司的圣經。

綜上,網景的案例給資本市場上了兩堂課,讓美國把如何推動科技發展這個事情想明白了:

第一,要激勵人們創新創業,創造巨大的財富效應是最好的方式;

第二,要聚焦于企業的長期價值,而不是短期盈利。

亞馬遜、特斯拉這些企業都深深受益于此。

眾所周知,近幾年納斯達克屢創新高,特別是科技巨頭,乘著AI的浪潮,2020年以來,已經有5家企業突破2萬億美元市值、3家企業突破3萬億美元市值。

二級市場的繁榮,也帶來了一級市場和并購市場的繁榮,科技巨頭們可以拿著二級市場的錢,在一級市場和并購市場上一擲千金。

根據知名國際科技市場研究機構CB Insights數據,截至2023年9月,過去十年,蘋果收購了32家AI初創公司,位列第一;谷歌、Meta、微軟、亞馬遜分別收購了21、18、17和10家。而根據金融數據和研究提供商PitchBook數據,2023年新興AI公司共實現270億美元的總融資,其中微軟、谷歌和亞馬遜的交易額占比達三分之二。

我在硅谷考察,一個很突出的感受是,創業者和投資人都非常樂觀,因為退出真的很容易,一方面IPO相對簡單,另一方面就算IPO不成功,科技巨頭也很樂意花點“小錢”把他們給收購了。所以當地的創業氛圍非常濃厚。

這反映到投資端,就是中美風險投資的差距在迅速拉大。根據CB Insights數據,2023年,中國風險投資總額為275億美元,而硅谷是518億美元,美國是1324億美元,整個中國只有硅谷的一半多一點,美國的五分之一。而在2020年,中國的風險投資額曾超過硅谷。

AI領域的投資差距更為明顯,據斯坦福大學HAI研究所報告,2023年,美國在AI領域的總投資為672.2億美元,中國是77.6億美元,美國約為中國的8.7倍。

而現在AI的創業的門檻已經無比之高,投入的差距直接反映在了產出上:2023年,美國發布了109個大模型/基礎模型,中國只發布了20個;其中著名模型,美國發布了61個,中國發布了15個。

所以我們如果投資額跟不上,和美國的差距就會進一步拉大。

更重要的是,投入跟不上,我們對人才的吸引力就跟不上。

保爾森基金會內部智庫MacroPolo對全球人工智能人才進行了追蹤,他們把被全球頂級人工智能會議NeurIPS(神經信息處理系統會議)接收了論文的研究者定義為頂級人才(約前20%),其中在會上做了報告的定義為最優秀的人才(約前2%)。

研究發現,2022年,中國在人才培養上,可以說已經與美國各有千秋:最優秀的人才,有26%來自中國,28%來自美國;頂級人才,有47%來自中國,18%來自美國。

但是培育出來的人才,卻未必留得住、招得來:57%的最優秀人才和42%的頂級人才選擇為美國公司工作,只有12%的最優秀人才和28%的頂級人才選擇為中國公司工作。在美國公司工作的頂級人才,38%來自中國,占比甚至超過了美國的37%。

但相比2019年,其實已經出現了巨大的進步,當時只有11%的頂級人才選擇為中國公司工作,而最優秀人才的占比則低到沒有被列入。

這期間發生了什么呢?我想科創板和注冊制一定是一個重要原因。在科創板及注冊制推出的時候,我就說,這是中國“不對稱競爭”戰略在金融領域的偉大實踐。上市的門檻被大大放寬,那些沒有盈利的硬科技企業也可以上市了,而且很多都享有很高的市值。

早些年中國半導體產業沒太多機會,行業頂尖人才大多都在海外,他們在硅谷拿著幾十萬、上百萬美元年薪,我們拿什么吸引他們回國?往高了說是實現人生抱負,往俗了說就是為了財富自由,中國資本市場提供了一條實現財富自由的路徑。我們也看到,隨著這個行業的財富效應起來后,越來越多的海外人才選擇回國創業了。

甚至我們本土人才也是這樣。早年很多半導體人才都跳槽去了互聯網公司或者投資公司,近幾年年景好了,這些人又跳回去了,我們公司就有幾個。

當年中國臺灣花了十幾年才成功延攬張忠謀回去,一個很重要的原因就是,張忠謀在德州儀器還有一大筆股票選擇權還沒到期,回去的收入遠不能彌補這部分損失。

但是近期,很遺憾,我們發現情況又發生了變化,硅谷科學家的歸國意愿,已經大為減弱。我們的注冊制,已經比審批制還要嚴苛。

如果美國創造的財富效應遠遠高于我們,我們拿什么吸引人才回國?

你還能記得愛因斯坦畢業于什么大學嗎?二戰前,歐洲大學的水平遠高于美國,但如今全世界前20名的大學,除了牛津劍橋,都在美國,因為美國把全世界最優秀的學者都吸引了過去。美國是怎么辦到的?美國只用了一招:美國大學教授的平均收入是歐洲大學的三倍。

AI戰是人才戰,資本市場對吸引人才具有關鍵作用,我們絕對不能忽視。

03

退出形成萬億“堰塞湖”,創業與投資路在何方?

A股的退出形勢,在今年上半年變得更加嚴峻。

據清科統計,2024年上半年,A股上市企業數量共44家,其中第二季度僅14家,創近10年來單季度上市數量新低。

而即便企業上市了,真正完成退出也是難題。據研究型智庫機構LP投顧統計,從2021到2023年,VC(風險投資)/PE(私募股權投資)機構在二級市場的減持總金額分別為1781.84億元、1336.18億元和1049.18億元,逐年降低。

而從2019年至2023年這5年間,中國股權投資市場的年平均投資金額大概是9000多億元,投資案例數量大概是7000多起。

如果我們忽略投資與退出時間的錯位,非常粗略地計算一下,則創投投資能通過企業上市減持收回的成本只有約15%。

這萬家企業、萬億投資,在目前IPO上市收緊和門檻抬高的背景下,已然成為一個巨大的堰塞湖。

而在這樣的情況下,創投機構還需要面對嚴格的減持規定,進一步拉長退出時間。

當“募投管退”的良好循環被打破,直接反應在投資端,就是投資的大幅下滑。據清科統計,2024年上半年,我國股權投資案例數及金額同比降幅分別為37.6%、24.5%,若剔除極值,投資金額同比降幅達38.7%。

大家都能理解,無論是嚴格的上市門檻還是減持規定,根本目的都是保護投資者利益,但必須要問的是,什么才是保護投資者利益的最好方式?

嚴防死守減持不是保護投資者之道。投資的本質就是增值退出,若不能減持,為何要投資?上市公司管理層選擇減持,除了少量改善生活需要,本質上是因為企業估值已經被嚴重高估,否則管理層不會減持而是增持。而估值不合理是奇貨可居導致的,是審批門檻太高、上市太難產生的溢價。要從根本上解決這個問題,核心是實行真正的注冊制,實行嚴格的退市制度,進一步打擊造假與違規信披,使資本市場大體進出平衡。

正如證監會原副主席高西慶所說:“一個監管機制若試圖以行政干預的方式達到市場資源的優化配置,以家長式的包辦加嚴懲的方式達到保護投資者利益的目的,已被歷史證明是效率低下而且弊端百出的。”

高西慶指出:“盡管不斷有人對此提出質疑,說市場常常會失效(market failure),從而造成市場信心的喪失,或者讓少數人暴富起來,而廣大投資者卻為此買單等等,但是所有對此提出批評的人迄今為止都未能對資本市場機制提出切實可行的替代方案。世界各國政府、團體、個人在不同規模、時點上進行過的各種替代試驗,最后基本均以失敗告終。世界各國資本市場均宣稱實行的注冊制,正是出于對以上選擇的認可而確立的制度。”

嚴防死守從業人員入股更不是鼓勵創新創業之道。因為每年投資近萬億資金、數千家企業,最終能走到上市的不過數百家。也就是說,有約90%的投資并不能上市退出。觀察今年的IPO數據,這個占比還將大幅降低。

社會各類機構和個人的投資大都是打水漂,也就是為全社會創新創業作貢獻了,是“化作春泥更護花”。某機構從業人員跟投了公司12個項目,1個也沒有上市。因此,我建議,除了現職相關的監管審核人員、中介機構利益直接相關業務人員、國企事業單位對相關業務有影響力的敏感崗位人員,應該鼓勵和放開大家來投資企業,從更廣范圍來支持創新與創業。

我們看到,在注冊制之前,A股少有企業破發,上市即賺錢是一個定律,昂貴的“殼”資源成為A股特色。而在注冊制之后,A股破發已經屢見不鮮,2022年和2023年的破發率分別為28.5%和16.6%。一二級市場套利的模式被宣告終結。也就是說,如果給投資者選擇權,市場對企業的估值自有一桿秤。

對比中美兩國的IPO情況,我們可以明顯地發現,美國的上市規則更為包容,而退市制度也更為嚴格。

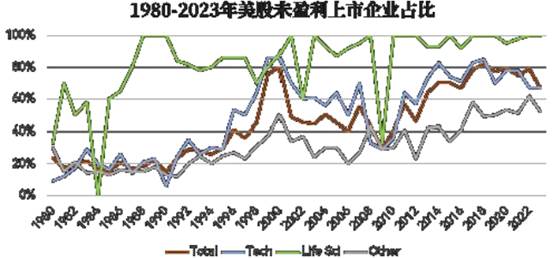

我們今天又開始強調企業IPO時有沒有盈利,但從美國經驗來看,企業特別是科技企業,IPO時虧損才是常態。

據美國佛羅里達大學Jay R. Ritter教授的數據,2001—2023年,68%的技術企業、96%的生命科學企業、80%的技術+生命科學企業IPO時未盈利。

而且時間越近,未盈利的企業比例就越大。2014—2023年,78%的技術企業、97%的生命科學企業、88%的技術+生命科學企業IPO時未盈利。

*技術行業僅包括互聯網、電信及相關行業,不含生命科學行業;生命科學行業包括生物技術和制藥公司。排除發行價低于每股5美元的公司、單位發行、美國存托憑證(ADR)、封閉式基金、合伙企業、收購公司、房地產投資信托基金(REIT)、銀行和儲蓄貸款機構的IPO,以及未在CRSP上市的公司。數據來源:Jay R. Ritter

再看A股,2020—2023年,共有1702家企業于A股IPO,其中虧損企業僅為51家,占比3%。

而相應的,包容的上市規則必須以嚴格的法制制度為支撐。美國上市容易,退市更容易,據美國Craig Doidge等學者的統計,1975—2012年,美國三大交易所的年均退市率達到了8.22%;而據Wind數據統計,2014—2023年,中國兩大交易所累計退市只有166家,年均退市率只有0.4%。中國資本市場的優勝劣汰還任重道遠。

對于注冊制,市場化和法治化,二者缺一不可。

當然,整個資本市場制度建設,絕非一夕之功。

從美國經驗來看,美國上市審核的放松與高科技產業的興起是相契合的。美國在早年也實行了較為嚴格的審核,但在20世紀70年代納斯達克推出和20世紀80年代大量新興科技企業上市后,原有制度已無法滿足發展的需要。于是美國適應時代發展逐步降低了上市門檻,才讓大量原來在盈利和估值等方面不符合要求的企業得以上市。

1996年前,美國企業要IPO,需要經過雙重審核,一是聯邦層面的信息披露監管;二是州層面的實質審核,這些因州而異的法律也就是著名的“藍天法”。

以蘋果為例,1980年蘋果在IPO的時候,曾經在馬薩諸塞州被禁售,因為馬薩諸塞州認為蘋果股票對本州居民來說風險過大:蘋果的賬面價值只有售價的9.65%,遠低于當地20%的要求;而其每股發行價高達EPS(每股收益)的近百倍,遠超當地25倍的上限;同時,其內部持股比例也不符合規定。這些條款旨在淘汰那些沒有堅實盈利基礎的高估值公司。

到了1996年,美國頒布《國家證券市場改進法》(National Securities Markets Improvement Act)后,在紐交所、美交所、納斯達克等全國性的證券交易所上市的證券,才可以豁免州層面的注冊和審核。

平心而論,馬薩諸塞州的考慮并非沒有道理,“藍天法”的誕生也是因為出現了很多“還不如幾英寸的藍天有基礎”的投機股票。

但另一方面,還是那句話,偉大是不能被計劃的。當年被認為“風險過大”的蘋果,如今的市值已經超過3萬億美元;曾經被認為“建立在一層薄得不能再薄的泡沫上”的亞馬遜,市值最高超過2萬億美元;曾被認為是“PPT騙子”的特斯拉,車成功量產了,市值一度突破1萬億美元。

04

AI時代,我們需要什么樣的資本市場

其實,市場萬象與輿論種種,反映了人們心底潛藏的一種觀念:通過金融賺錢是可恥的。企業家面臨著“上市不就是為了圈錢”的爭議,而且即使是巴菲特這樣以“價值投資”著稱的投資家也難以免于被質疑。這個有著深厚的歷史文化根源。

但對我們每一個普通人來說,對財富的渴望并不可恥。中國老百姓正是靠著與生俱來的聰明、勤奮、奮不顧身,幾千年來窮怕了的物質主義和實用主義,創造了一個又一個偉大的奇跡,造就了這四十年偉大的中國工業革命。

財富效應才是資本市場得以運轉的底層邏輯,創業者賺得到錢才想創業,創投機構賺得到錢才想投資,普通股民賺得到錢才想炒股。只有讓創業者、創投機構和普通投資者都賺到錢,資本市場才能越來越好。而只有資本市場越來越好,人才才想創業,科技企業才能融得到發展所需要的寶貴資金,科技行業才能向前發展。

2013年十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,首次提出要“推進股票發行注冊制改革”。注冊制的核心正是調動全社會的創業和投資熱情,進而改變全社會的融資結構。田軒教授等學者的研究早已證明,創新專利情況與股權市場發展成正相關關系,而與信貸市場發展成負相關關系。對于高科技密集的行業,股權投資能夠促進企業創新,而信貸市場則相反。

而當資本市場的大門驟然縮小,IPO從全年三五百家變成不足百家,將導致全社會投資萎縮,出現大面積的訴訟、回購,嚴重打擊創業者信心,許多海外科學家和企業家再也不愿意回來了。這才是扼殺了整個社會的創新活力。

所以我之前無奈地和朋友開玩笑,A股3000點這一關,可能就是中國硬科技產業最難的一關。

以硅谷為代表的美國式創新,其成功核心在于構建了一個正向的自我實現的預言:人們看見了他人創業成功,就相信自己也能成功;看見了過去的創新與增長,就相信未來也會一如既往地創新與增長。在這種對未來的樂觀信仰中,硅谷完成了這個自我實現的預言,在一次次正向循環中,累積向上。

反之,如果我們每個人都相信“今年是過去十年最差的一年,卻可能是未來十年最好的一年”,那么,衰退就一定會實現。因為,企業家會縮減投資、裁減員工,消費者會減少消費,導致經濟如其所預測的那樣在變差,然后繼續縮減投資、降低消費,最終陷入惡性循環。“資產負債表衰退”就是如此。

對于中國來說,我們正迫切需要通過政策的確定性和包容性,提振人們信心,構建出這個正向的自我實現的預言。

今年年初,我和我們合伙人楊勝君一起參加了今年的英偉達GTC大會,他在洛杉磯入境的時候,美國海關的工作人員問他,英偉達是做什么的?你們為什么要來參加它的活動?他們甚至不認識英偉達。

我聽到真的很羨慕,美國科技企業真的是江山代有才人出,所以新的明星引不起太大關注。

我們滿懷著期待,在第四次工業革命的時代,中國科技行業也能迎來滿天繁星的一天。

A股已經錯過了騰訊、阿里、美團的互聯網時代,不能再錯過AI時代了。

摘自-經濟觀察報

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 黃仁勛詳解驅動英偉達增長的五種力量: 萬億... | 沒有上一篇 |