撤退:誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

時間:25-03-12 來源:新能源內情

撤退:誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

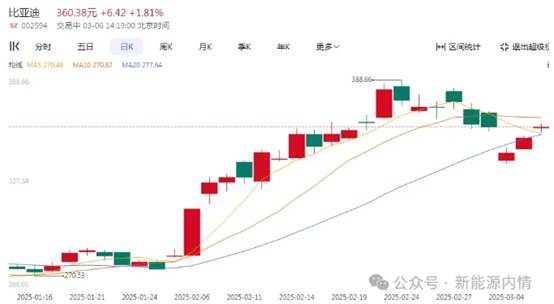

2025年3月的第一周,比亞迪股價從388.66元的峰值持續下挫,市值從1.12萬億元高臺回落,并在周中遭遇跳空大跌。一場關于“智能駕駛普及元年”的資本豪賭,似乎迎來了退潮時刻。這究竟是市場對比亞迪“全民智駕”模式的信心分裂,還是在重重質疑聲中對未來的一次蓄勢待發的深蹲?

作為“萬億俱樂部”新成員,比亞迪正經歷它前所未有的資本撤退考驗。這不僅僅是對新能源市場轉型和增速的預判,更是一場針對規模擴張模式、智駕技術路徑和商業邏輯的深度拷問。

01

資本溢價下的“規模護城河”:盾,或枷鎖?

誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

2024年,比亞迪憑借427萬輛的銷量,穩坐全球新能源銷冠寶座。然而,在規模攀升的同時,單車利潤卻在不斷被侵蝕。

財報數據顯示,2023年比亞迪的單車凈利潤約為9930元;而根據浦銀國際與摩根大通對比亞迪2024年度凈利潤的預測取均值,這一數字或將下滑至8500元。當全球新能源產業進入深度競爭期,規模紅利能否繼續成為比亞迪的“護身符”?

2025年初,某國際做空機構指控比亞迪的隱性債務遠超財報披露,甚至將其形容為“金融雷區”。雖然市場對此反應激烈,但輿論卻分化嚴重——在社交平臺上,捍衛“民族品牌”的聲音同樣高漲:“豐田負債過萬億,怎么沒見你們做空?”

然而,真正的問題在于:規模,究竟是比亞迪的盾,還是枷鎖?當一家公司足夠龐大,它可以:

以成本換市場,接受單車利潤的下降;

以規模換現金流,承受更高的債務杠桿;

以生態換競爭力,讓千億級智駕投入以“免費標配”的方式全系鋪開。

但前提是,規模擴張帶來的,必須是用戶體驗和市場份額的正向循環,而非風險的無限放大。否則,資本的撤退,只是時間問題。

02

技術代差下的智駕焦慮:豪賭,還是豪賭?

誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

比亞迪在新能源市場的成功有目共睹,但在智能駕駛領域,它還是一個需要補課的后來者。

在一個實名制的“比亞迪天神之眼C智駕車友群”里,用戶們的體驗截然不同:

一位秦L車主在自動泊車時遭遇“系統故障,請接管車輛”,但他已熟練掌握了“重啟車機即可恢復”的訣竅。另一位車主在高快領航模式下發現車輛“畫龍”(無法居中車道行駛,出現反復左右偏移),群友分析可能是智駕地圖不夠精準,或系統訓練數據不足。

群主更是以一句“船夫的陽謀”概括比亞迪的策略:先免費鋪開,等數據積累到位后,再反手圍剿華為。然而,智能駕駛并非僅靠“時間”就能彌補的戰場,現實的差距擺在眼前:

代際差距:天神之眼C vs 頭部玩家

比亞迪銷量最大的智駕方案——天神之眼C,采用純視覺方案(三目前視攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達),核心依賴英偉達Orin芯片,但算法融合能力有限。已有測試表明,它在城市道路的接管率是華為ADS 3.0的數倍,在復雜場景下暴露出感知局限和決策遲滯的問題,幾乎可以稱得上是代際差。

相比之下,國內頭部玩家已經實現端到端大模型+全棧自研,加速算法優化;高精地圖+數據閉環,提升泛化能力;多傳感器融合(激光雷達+BEV感知),增強復雜場景適應性。

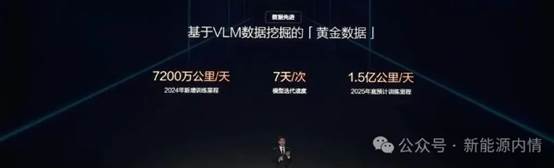

數據豪賭:用戶的智駕夢,還是比亞迪的訓練場?

2025年被稱為比亞迪的“數據元年”。當超500萬輛配備智駕功能的車輛跑遍全國,海量的行駛數據將成為比亞迪訓練智能駕駛系統的核心燃料。但真的很難說是比亞迪圓了用戶的智駕夢,還是用戶成就了比亞迪的智駕戰略。

比亞迪的“數據閉環”體系一直受到質疑。相比華為的MDC、特斯拉的Dojo,比亞迪的數據篩選、訓練、優化能力仍需提升。在智能駕駛的競速中,比亞迪的模式更像是一場“后發先至”的豪賭——以海量車主的真實行駛數據作為養料,等待算法成熟后再迎頭趕上。

然而,這一模式的成功,建立在用戶的耐心之上,而資本市場,最缺的就是耐心。如何破局?比亞迪必須盡快彌補短板,而非單靠規模硬撐——

當前比亞迪的規則算法+輕量級大模型方案,導致復雜城市場景的決策能力欠佳。需要加速端到端深度學習,特別是在復雜路口博弈算法上的突破,以真正實現城市NOA的可用性。

數據量爆炸式增長的同時,如何篩選高質量數據、優化數據標注和自動學習機制,比數據本身更關鍵。比亞迪需要建立更高效的數據閉環體系,確保算法在量變中真正實現質變。

最后,目前比亞迪仍依賴英偉達Orin芯片,而頭部玩家(如華為)已在自研算力。自研芯片、激光雷達、智駕地圖的深度整合,才能實現真正不損失性能的成本控制。

03

銷量狂飆背后:價格反噬?

誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

在比亞迪成都某4S店,一位銷售經理直言:“價格調整得太快,頻次也不低。現在客戶進店第一句話就是問下周會不會再降價。” 在他看來,“價格波動焦慮”已經超越“續航焦慮”,成為消費者購車決策的頭號阻礙。

比亞迪近年來以“價格屠夫”姿態主導新能源市場價格戰。2025年,在市場傳聞的“窗口指導”下,再次以“全民智駕”策略變相降價。價格戰雖然帶來了銷量狂飆,也埋下了用戶信任危機的種子。

老車主的不滿情緒不斷發酵。2025年上市的“智駕版”車型,在智能駕駛配置上大幅升級,但售價卻與老款持平。這讓剛提車不久的車主們感到“背刺”,車輛殘值在短短數月內大幅縮水。

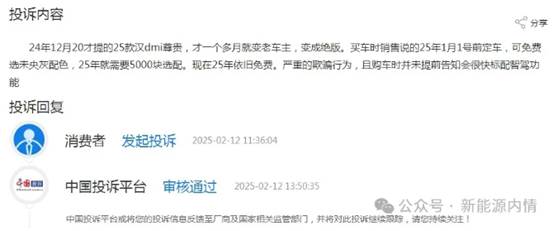

在中國網的汽車投訴平臺,一位去年底剛提了25款漢DM-i尊貴版的車主留言:“剛買一個多月就變成絕版老車主,虧了幾萬塊。銷售當時說年底購車能免費選未央灰,現在這個配色依舊免費,還多了智駕功能,感覺自己成了清庫存的‘工具人’。”

這種價格策略正在重塑用戶的信任體系。2024年,比亞迪在黑貓投訴平臺上的汽車投訴量高達3800條,占比19.08%,居品牌投訴榜首,其中最大比例的投訴正是“購車后突然降價”。一位券商汽車分析師直言:“當消費者開始用買電子產品的心態對待汽車消費,車企的溢價能力將加速瓦解。”

伴隨比亞迪“全民智駕”戰略的變相“價格戰”打法,競爭對手也迅速跟進。

3月3日,吉利發布“千里浩瀚智駕系統”,高舉“安全平權”旗幟,宣布全系車型標配激光雷達和高階智駕功能,通過技術下放與安全冗余設計,試圖在智能駕駛領域搶占“道德制高點”。

奇瑞則瞄準更低價市場,在即將到來的3月18日智能戰略發布會上,有望宣布將智駕普及至5萬元級別的小螞蟻等入門車型,直接將智能駕駛的價格門檻擊穿至新低。

新能源市場正從“規模驅動的電動化”上半場,進入“技術驅動的智能化”下半場,競爭模式也從供應鏈成本戰轉向技術厚度戰。比亞迪的優勢在于電動化時代的規模與成本,但智駕并非其統治級賽道。

當價格戰從硬件成本蔓延到軟件智能,競爭對手不再只是以銷量相爭,而是在數據閉環、算法能力、芯片自研等多個維度向比亞迪施壓。

在這個更加復雜的戰場上,比亞迪的價格戰策略還能走多遠?是繼續用規模壓制市場,還是被迫進入高端技術競爭?這場“全民智駕”行動,或許不僅僅是一場降價風暴,更是一場關于新能源車行業未來格局的重新洗牌。

04

摸高撤退:為何逃離?

誰在逃離比亞迪的萬億賭局?

2025年3月4日,比亞迪A股開盤即跌5.6%,H股更是暴跌7.5%,創下年內最大單日跌幅。當日比亞迪宣布配售1.298億股H股新股,預計募資435億港元。市場認為這一大規模增發稀釋了現有股東權益,擔憂比亞迪融資意圖背后的現金流壓力,進而引發大規模拋售潮。

比亞迪股價自2025年初以來一路飆升,漲幅接近40%。部分投資者選擇“落袋為安”的拋壓集中釋放,可能預示著對“智駕平權”的熱情消退。

同時,隨著天神之眼系列版本車型交付,實際用戶體驗反饋逐漸暴露比亞迪在智駕技術上的短板,仍與華為、小鵬等全棧自研玩家存在明顯差距。市場原本期待比亞迪憑借數據優勢實現算法的快速迭代,但短期內這一策略的兌現仍存變數。

比亞迪的萬億市值,建立在“規模即正義”的資本敘事之上:銷量領先即能攤薄成本、持續擴張即可強化護城河。在產業變局之中,要真正跨越從“資本寵兒”到“產業巨人”的鴻溝,比亞迪需要在價格與技術之間找到平衡。

這場2025年的全民智駕普及行動,在市場接受度、用戶體驗與安全性方面的反饋,更將深刻影響國內L3級自動駕駛法規的進程。樂觀的預期尚為時過早。希望急于迎接未來的中國新能源品牌,能在風口浪尖上輕盈起舞,而不是在競爭中相互踩踏。

摘自-新能源內情

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 從港股流動性看香港資本市場改革 | 沒有上一篇 |