史蒂芬·羅奇:一個完全顛倒的世界

時間:25-04-24 來源:長平講談

A World Turned Inside Out

Mar 2025

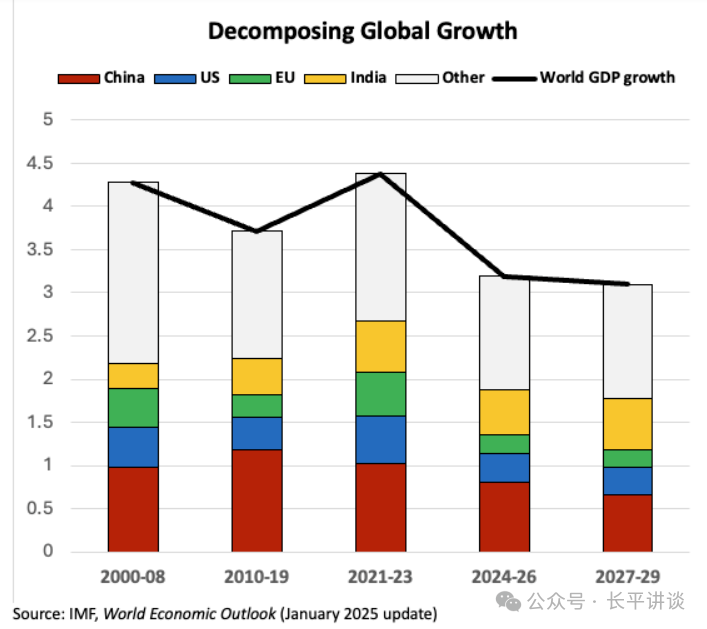

世界主要增長引擎即將發生逆轉。美國和C的風險天平明顯向下傾斜,自2010年以來,這兩個國家對世界GDP增長的貢獻合計略超40%。由于沒有新的引擎來填補空白,且在一場令人震驚的貿易戰中成本壓力不斷上升,全球滯脹很可能即將來臨。

所發生的事情并無神秘之處。特朗普2.0 時期的政策和不確定性,給低迷的世界經濟帶來了轉型性質的外部沖擊。美國長期以來一直是基于規則的西方秩序的支柱,現在它已轉向保護主義,給本已脆弱的全球貿易周期帶來了深遠風險。與此同時,美國在二戰后地緣戰略穩定中的核心作用也已被打破。“美國優先”口號不僅在美國和歐洲之間打入了一個強大的楔子,也分裂了北美。凝聚力已讓位于日益敵對的分裂,這很可能是一場不祥的逐底競爭。

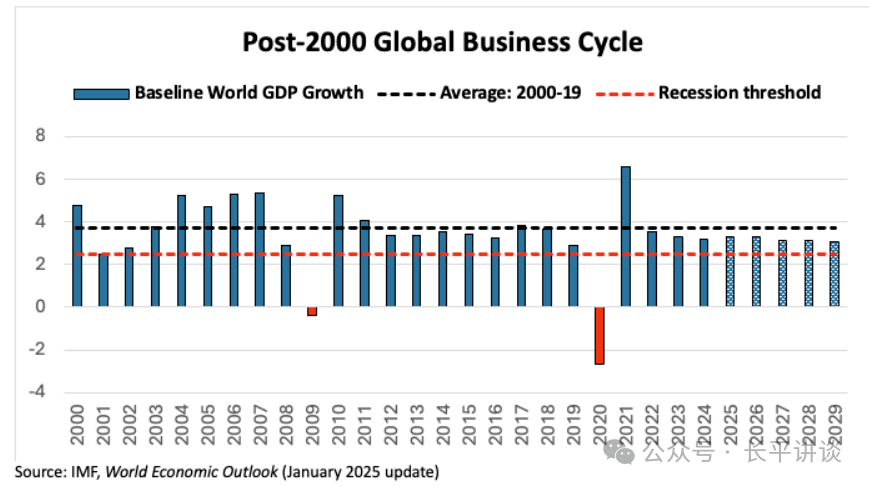

大多數基準預測表明,在這場沖擊發生之前,世界經濟并非處于強勁狀態。長期以來,我一直將國際貨幣基金組織(IMF)的《世界經濟展望》報告視為全球共識性預測的最佳參照。它的最新預測——未來五年(2025-2029年)世界GDP平均增長3.2%——比近期(2000-2019年)3.7% 的歷史增長趨勢低 0.5個百分點。雖然這種長期的全球增長乏力并不意味著全球衰退迫在眉睫——通常認為世界GDP增長低于2.5%才會出現這種情況——但它確實警示了下行風險。在這樣的慢增長環境中,世界將缺乏通常的彈性緩沖,無法承受嚴重沖擊的打擊。而特朗普2.0是一次非常嚴重的沖擊。

通常情況下,沖擊對經濟活動有暫時的影響。近年的新冠疫情就是一個典型例子——先是毀滅性的封鎖,然后是重新開放。正如世界經濟在封鎖最嚴重時陷入自由落體一樣,解封后的重新開放推動了復蘇進程。油價飆升、自然災害、工人罷工和其他臨時性干擾也是如此——下降的總會恢復正常,從而觸發經濟復蘇。

但特朗普 2.0帶來的持續沖擊并非如此。這不僅僅是時有時無的關稅,盡管這已經夠糟糕的了,也不是旨在瓦解美國聯邦政府的DOGE組織,更重要的是,“美國優先” 導致了信任的持續崩潰,它廢除了三權分立和法治等憲法支柱,與盟友反目,與對手重新結盟,甚至還考慮領土擴張。這使美國的國家身份受到了嚴重質疑,挑戰了“美國例外論”的基本準則。

美國再也無法——至少在可預見的未來無法——將信任的精靈重新裝入隱喻之瓶。即使有一天唐納德?特朗普醒來并表示他不是故意的,或者他改變了主意,也無濟于事。他的行為所產生的沖擊效應將在他的總統任期之后持續存在,給支撐美國作為自由世界領導核心地位的信任蒙上了一層長長的后特朗普陰影。一旦跨越了美國道德權威的神圣盧比孔河(Crossing The Rubicon,意為越界叛變),誰能說這種情況不會一次又一次地發生呢?

這種信任的崩潰對全球經濟預期有著重要影響。在美國,它影響了企業的決策,特別是支撐招聘和資本支出的昂貴的長期承諾。企業需要根據對未來增長軌跡的信心預期來調整其未來運營規模,而現在,這是一個越來越不確定的因子。與此同時,這種計算對資產價值和消費者信心有著至關重要的影響,而這兩者都因對未來預期變得越來越不確定而受到動搖。不確定性是決策的大敵,它使實體經濟中最具活力的部分陷入停滯。

對東大來說,國家指導的政策導向可能會緩解特朗普政策沖擊的最初影響,但關稅升級的外部壓力將破壞其出口驅動型增長模式。考慮到C國內需求持續疲軟,這就更成問題了。尤其令人擔憂的是,C長期以來缺乏社會保障體系,而福利保障對于推動以消費者為主導的經濟轉型至關重要。3月17日宣布的30點消費者行動計劃(指中國發布的《提振消費專項行動方案》)是令人鼓舞的,因為它關注了中國消費者似乎長期面臨的困境。然而,令人沮喪的是,它對不完善的社會保障體系只提供了有限的支持。

這種結果可能會給美國和東大都帶來巨大的下行壓力。世界上最強大的增長引擎留下的這個空白也不會被其他經濟體填補。幾個月前我曾說過,總有一天印度可能會接過全球增長的接力棒,但鑒于其在全球經濟中所占份額相對較小——按購買力平價計算,印度占世界 GDP 的 8%,而C和美國合計占34%——印度很難為這個日益渴望增長的世界提供急需的即時穩定力量。

歐洲也是如此。盡管歐盟占世界GDP的 14%,幾乎是印度的兩倍,但歐洲經濟增長依然乏力,現在又面臨全球關稅戰升級帶來的貿易壓力增加。歐美聯盟這一基石的明顯破裂,不僅會對歐洲的國防開支產生巨大的安全影響,還會對企業和消費者的決策產生預期影響,這與美國所面臨的情況相當類似。

這一切對未來幾年全球經濟前景意味著什么?盡管今年年初可能會有一些增長動力的前置——C在關稅上調前加速出口就是一個例證——但我懷疑下行風險將在2025年期間逐步積累,并延續到2026 年及以后的年份。對世界經濟前景來說,這意味著將IMF目前對 2025 年增長3.3%的基準預測小幅下調至3.0%左右;到 2026 年,缺口應該會擴大,可能會使世界 GDP增長降至2.5%左右——比目前的基準整整低0.8個百分點。這將使日益脆弱的世界經濟幾乎再沒有容錯空間,并瀕臨全球全面衰退的邊緣。

與標準的經濟增長減速不同,這次的經濟增長放緩可能是滯脹性質的。鑒于關稅戰旨在實現友岸外包和加強供應鏈安全,全球經濟的供給方可能會承受巨大壓力。大約五年前,在新冠疫情沖擊最嚴重的時候,我曾警告說,滯脹的發生“只差一條斷裂的供應鏈”。隨后的經驗和研究證實了這一點,表明新冠疫情造成的供應鏈中斷及其直接后果,給物價帶來了巨大的上行壓力。

這種類比在全球貿易沖突中更為適用。即將到來的“對等關稅”多邊升級帶來的更高成本只會增加這些壓力。一層新的調整成本正被強加給這個曾經全球化的世界。將生產遷回成本更高的本地生產不僅需要相當長的時間,還會削弱長期以來支撐過去30年全球低物價的生產、裝配和交付高效率。面對可能出現的經濟增長不足,這些新增的成本和價格壓力很可能使全球趨向滯脹。

最后,我必須承認,這個故事有一個重要的印象派方面。我首先對全球經濟進行了標準的宏觀分析——在這種情況下,重點關注推動美國和C經濟作為世界主要增長引擎的基本因素,然后我調整了這種觀點,以考慮到美國行政部門干預和負面預期反應的特殊組合,這可以被稱為特朗普2.0的持續沖擊。

實際上,我將這種沖擊建模為一場全面危機的功能對等物,它對塑造企業和消費者決策的預期有著非常真實和持久的影響。這場危機還通過跨境貿易和資本流動在全球范圍內產生重要影響。也許最重要的是,我將此視為一場地緣戰略危機,反映了美國全球領導地位的巨大逆轉。你可能不同意其中的一些觀點,但如果我對這種沖擊的評估大致正確,那么對于一個已經顛倒的世界來說,全球經濟預測似乎就顯得微不足道了。

摘自長平講談

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 陳志武:許多人尚未意識到中美脫鉤與他們的生... | 沒有上一篇 |