李豐:在別人恐懼時,看事實和數據!

時間:21-01-29 來源:道九會

李豐:在別人恐懼時,看事實和數據!

過去十余年,李豐先生主導投資和管理的項目包括宜信宜人貸(紐交所上市)、流利說(紐交所上市)、360金融(納斯達克上市)、Bilibili(納斯達克上市)、三只松鼠(深交所上市)、Unity等等。他對宏觀經濟和微觀商業有非常深度的思考。

我是做早期投資的,工作特點就是投資的公司需要很長的成長時間,至少六七年。這種工作方式帶來的慣性思維是什么?

看一件事時,會習慣性思考未來5-10年注定會發生什么。可能在今天它看起來不那么合理,不那么熱,也不像一件大事,但如果未來它不發生,就會有一些大問題出現。我分享的內容,都是從這樣的角度出發。

01 在別人恐懼時,看事實和數據

這兩年大部分人都很悲觀,從哪看出來?

一、朋友圈,你會發現最適合傳播的消息都是順應大眾情緒的消息;

二、片面的新聞報道,把兩三個數據摘出來,總結出糟糕的結論

其實我們看到的并不是客觀全面的數據和事實,你要判斷未來是好還是壞,什么是機會,什么是挑戰,什么是未來5-10年必然會發生的事情,要先把情緒拿掉,不要只看朋友圈,或者片面的新聞報道,要看事實和數據。

悲觀情緒是怎么產生的?

連續發生同一方向預期之外的事情。比如2018年去杠桿、中美貿易摩擦等一連串同方向的事情都是預期之外的,它們疊加起來,讓你變得悲觀。于是,你會把心態調到“還有更多這樣的事情發生”

什么是數據?

2018年,中國消費品零售總額是38.1萬億人民幣,同比增長9%,相當于5.76萬億美元。而美國同期消費品零售總額是6.04萬億美元,中美非常接近。

2019年上半年,中國消費品零售總額已經超過美國,成為全球第一。不出意外,中國還將成為全球單一最大市場。

而且一旦變成第一后,在很長一段時間,直到下一個人口大國整體水平和收入追上之前,中國都會是第一名。按照事實來看,中國即便增速放緩,也可以悄無聲息地變成全球最大的單一市場。

也有人會擔心發生系統性風險,比如金融危機,但什么叫系統性風險?就是在你沒有準備好的時候,它發生了。經濟史上100年出現一次系統風險,而且基本不可能是像中國這種從上到下,從國家到公司到個人,都準備好的情況下發生。

我們看問題,要盡量客觀,不要受環境和情緒影響,看事實和數據,才能看得更清楚。

中國各產業中經濟規模或資產規模最大的是房地產,400多萬億。這400多萬億我們花了20年時間積累。1990年啟動房地產,1992年調整,再緩慢開放,先讓外資進來,接下來是民營企業。

為什么短短20年時間能到400多萬億?因為大部分的錢在政策引導下都進了與房地產相關的行業,水泥、建材、裝修、買房、銀行等等

中國有兩個很有意思的現象:

第一,任何行業出現機會的時候,都有巨大無比的政策性紅利;

第二,每一次開放的時候,最早和最大的政策受益者是外資,但最后剩下的成長性最高、最大的企業都是民營企業。

過去20年,我們見證了房地產的繁榮,但從2018年二季度末開始,大部分人都意識到房地產不再是一個最能賺錢的行業。這帶來的結果是什么?

資金不都進房地產了,這在歷史上第一次,這是一個重大的拐點,這意味著資金需要找其他出口。這也意味著其他地方有足夠大的機會,能夠吸收資金,并且長期增長。

錢會去哪兒?錢去哪兒由兩件事決定:第一,什么地方能賺錢;第二,長周期里所有的政策都會指向什么方向。

02 調結構,調什么

什么地方能賺錢需要你去思考判斷,今天我們一起探討一下長周期政策會指向什么?

過去兩年我們聽到最多的詞是“調結構”,調結構是調什么?

先看一組數據,中國工業附加值的水平大概20%多一些,遠低于工業發達國家35%的水平。統計數據顯示,在7.8億的就業人口當中,有接近3億的工業人口,考慮到很多人注冊成了農業戶口,我國應該有4億或更多的工業就業總量。

過去兩年你看見的所有“調結構”,既指向制造業,又指向制造業升級,其實最終是為了解決工業附加值從20%增長到30%以上的問題。

中國制造業的發展歷程,有幾個重要節點。

1978年改革開放,中國80%的勞動力是農村勞動力,制造業是怎么產生的?

從鄉鎮企業中來。鄉鎮企業在1995年占中國GDP的25%,就地把3億多農業勞動力轉化成了工業勞動力。

1990年比較特殊,中國受到制裁,全世界很多國家都不賣東西給中國,這種情況下,中國只有一個出路,自己生產,自給自足。這個階段中國形成了很長的工業制造產業鏈。

第三個節點是1999年和2000年,連續有兩個巨大變化:

一是1999年下放外貿自主權,做外貿生意不需要再經過外貿出口公司配額和審批;

二是2000年中國加入WTO。這樣的歷史機遇讓中國的制造業產業鏈變好。

因為大家都想賺外匯,想賺錢就要滿足全世界的消費需求,這倒逼你要把產品做好。

中國制造業經歷的這三個階段,其他國家基本無法復制,因為每一段都是由特定的歷史原因造成的。

當下,中國制造業面臨的最大挑戰是調整工業附加值,具體怎么調?

有兩個辦法:一是利用消費市場再增長,做新品牌,獲得更高的溢價,拉動產業鏈;二是做更高的技術附加值。

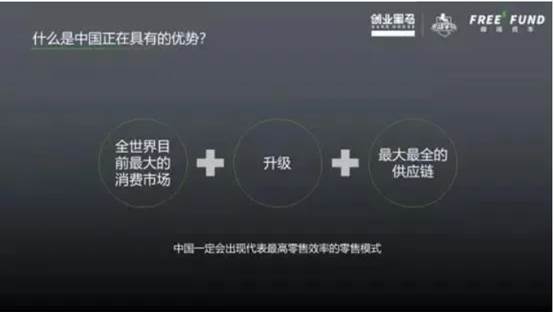

03 最大的消費市場+升級+最大最全的供應鏈

經濟現象上,中國出現了全世界幾乎沒見過的一件事。

目前,中國是全球最大的單一消費市場,而且2015年后中國已經擁有全球最大最全的供應鏈,這并不特殊,美國、歐洲、日本,都經歷過這個階段。

然而,最特殊的是之前沒有任何一個國家可以同時攢齊全球最大的消費市場和最大最全的供應鏈。

我們可以看這張圖,最大的消費市場和供應鏈已經講了,現在來講講升級。

第一個升級是消費升級,全中國8.3億城鎮人口第一次全部消費升級。

中國的城鎮分布人口分布本來是一線、準一線1億,二三線加起來2億,三四線及以下加起來5億。原來可能是一線先升級,現在8.3億城鎮人口同時升級。

第二個升級是指在這個周期里,不管是主動的還是有壓力的情況下,要實現工業制造業附加值的升級,必須要開始做品牌或者技術。

比如品牌,雖然整體的服裝市場在下降,但細分品類體育休閑服飾在增長,李寧的衣服賣得非常好。為什么?因為大家不再只追求便宜,而是追求好的品質和精神屬性。

第三個升級是數字化升級。

本質是什么?效率。我們在供給兩端都趕上了效率的充分應用,趕上了電商、自動化和物聯網科技。

最大的消費市場、升級、最大最全的供應鏈這三個圈疊加起來會發生什么?拿手機為例。

2013年,我還在IDG,IDG參與了小米的A輪和B輪投資。

當時就要不要投資小米,內部是有爭議的。確實在2013-2015年,極少人能相信中國會在兩三年內長出國際級的消費電子品牌。

如今你相信了,因為在手機行業,中國已經出現四個國際品牌,VIVO、OPPO、小米和華為,這些是怎么長出來的?

1999年工信部實行了手機生產許可證制度

在那之前,中國手機市場幾乎完全是被國外手機廠商所壟斷。在那之后,最短的時間內手機基礎制造產業鏈全都搬到中國,這是第一次供應鏈轉移

通訊手機和山寨手機的出現,讓我們在2008年之前就有了供應鏈。

算上臺灣,我們在多年以前就是蘋果最大供應商;如果只算大陸的話,我們從去年開始也是最大最全的供應商了。

簡單來講,我們先擁有了最大最全的供應鏈,然后湊巧從2010年開始,我們有了消費能力,由此,我們又擁有了全球最大的智能手機消費市場。

從2012年開始,我們攢齊了全球最大消費市場和最大最全供應鏈,而產品品類的升級和整個中國城鎮人口的消費升級同時發生,又疊加上了互聯網的數字化效率。

先講小米,它的優勢是銷售、客服、客戶反饋和意見收集都在互聯網上。

2013年微博崛起,這個數字化工具加上中國供應鏈,以及中國急劇增長后變成單一體量最大的市場,在后來四年我們就看到了小米的迅速發展。

華為,從2003年開始做固定電話,2010年做移動電話,前期做得不算太好。2013年開始,像小米一樣,華為開始大力實施互聯網戰略,把數字化做到專注、極致、口碑和快。

結果顯而易見。四年以前,如果你朋友送你一部華為手機,你可能不會覺得特別開心,也不會覺得顯檔次。

四年以后的現在,如果你朋友送你華為手機,你會覺得你朋友有錢有品,因為華為是高端手機里萬眾矚目的安卓手機。

你可能還會有疑問,為什么現在華為起來了,小米反而有壓力?研發這件事為什么之前不起作用?

這是一個核心問題,可以幫助你判斷自己的賽道是否是好賽道。

第一階段,中國擁有全球最大的單一消費市場,原則上你只需要做OEM(自主加工,俗稱“代工”)和ODM(自主設計,俗稱“貼牌”)就行,不需要自己擁有工廠,也不需要自己控制什么。

小米就是做這個階段的事,它的核心價值是什么?把快速增長的用戶需求,用最快的方式“翻譯”給供應鏈。

因為中國有很好的供應鏈,做“翻譯者”是中國很典型的超越機會。除了做手機以外,小米主要在做“翻譯工作”。

問題來了,為什么第二次不行了?為什么華為反而行了?我們拿服裝來分析,方便大家理解。

10年前我剛做互聯網品牌投資的時候,2010年、2011年、2012年,在天貓上增長最快的品類永遠是服裝,每年雙十一前十名至少有5家互聯網服裝品牌。

再看今天的雙十一,還有嗎?為什么之前行,后來不行了?

傳統服裝品牌轉型企業就看三點:

第一,經銷轉直營

第二,直營+電商;

第三,電商做直營

說白了都是一句話:你怎么能用最短的路徑觸達最多消費者,得到最快反饋。

今年轉型成功的三家公司,波司登、李寧和安踏,都是電商占比最高,且以直營電商為主的傳統服裝公司。

比如體育服裝,2008年奧運會讓體育品牌過高預期了未來,他們無一例外都把貨堆給經銷商,讓經銷商大量開店。

但到2009年,發現增長沒有預期那么快,2012年就走到了死循環,渠道里全是庫存。

第一個轉過來的是安踏,怎么轉?安踏在所有品牌里庫存總量最低,它一把銷掉了經銷商8億多的存貨,然后重新開始,自己開店,然后做電商。

李寧為什么慢?當時李寧是體育服裝第一名,在渠道里貨最多。后來也是一把銷掉了30多億存貨,仍然處于虧損狀態。2015年李寧本人回到公司,開始做直營和電商。

2014年,李寧電商占比占比僅4.9%,發展到現在,2018年,其電商占比為21%。這個數據讓你看到什么?效率。

回到剛才的問題,為什么2010年、2011年、2012年這三年,服裝行業最厲害的都是淘品牌,到2015年之后就不太好了

每個品類都會經歷這樣的變化,就是從增量品類變成存量品類。

服裝行業的整體下滑,是因為服裝從增量變成了存量。手機也是如此,我們用2年時間變成了世界單一最大智能手機消費市場,但近三年手機銷量在回調。

增量轉存量什么意思?在增量時代,誰“快”誰大;在存量時代,誰“好”誰大。做快,需要快速“翻譯”的效率和能力;做好,需要全產業鏈的效率和能力。

這就回答了,為什么在增量時代做得好,在存量時代可能不行了,因為第二階段的升級需要全產業鏈的效率和能力,需要在產業鏈每一個環節能擠出一滴水,這樣才能使產品全方位變好。

什么叫“好”?為什么用戶開始對好在乎?

用戶都是從不懂、試著買開始。比如2011年買手機,你主要看誰長得好看,其次看誰的價格合適。

今天再買手機,即便是個很討厭聽技術參數的女生,你問她為什么買華為,她也能給你講出來幾點。這意味著她變成了成熟的消費者,懂得如何判斷產品好壞。

什么叫增量階段?就是很多用戶第一次用你產品的階段。

什么叫存量階段?所有用戶都用過類似產品,知道什么是好產品。

增量的時候靠市場,看誰先觸達用戶,誰先占領心智。用戶買過兩三次以后就變成成熟用戶。成熟用戶就是在買一個自己懂的東西的時候知道怎么買。

中國幾乎所有的品類,當下的紅利都是第一次升級的紅利,但是很快所有的品類會逐漸進入第二次升級。

第二次升級是消費者開始追求美好生活。他只為兩件事買單,自己知道為什么好、別人說了之后我相信或同意它為什么好。

這恰恰是第二輪升級中,華為表現更好。華為的全產業鏈每個環節都能擠出一些效率,再把自有的產品和技術整合起來,就能做出最高性價比的智能手機。

最后小結一下,今天我們講了三件事:

第一,中國最大的機會在于資金第一次從房地產出來,資金將要去哪兒,決定了其他一切。

第二,從錢和政策上來講,要解決調結構,必須把中國的工業附加值從20%到30%以上,從哪兒加?品牌和技術。

第三,中國出現了一個非常特殊的經濟現象,全球最大的消費市場、最大最全的供應鏈、升級,這三件事同時發生。

這些都蘊藏著巨大的挑戰和機會,值得每一位創業者好好思考和把握。

摘自—道九會

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 美團抄底:悄悄投了一家酒店 | 峰瑞資本李豐:全世界只有中國攢齊了這三個圈... |