中國經濟內需不足的成因

時間:22-01-24 來源:FT中文網

中國經濟內需不足的成因

2021年年底的中央經濟工作會議指出,“我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”。三重壓力中,需求收縮無疑是最嚴重的挑戰,供給沖擊不過是一次性事件,預期轉弱本就是對需求收縮的認知映射。曾幾何時,中國經濟引擎的轟鳴馬達響起的是“錢太多”的回音,世界第一大消費市場的頭銜也是吸引跨過公司熱情涌入的頭號理由,當前中國卻需要直面需求不足的挑戰,原因幾何?

疫情不是充分的理由。對比一下,疫情肆虐的美國,消費迭創新高,帶動美國通貨膨脹創出近40年新高;很多其他國家同樣如此,以至于2021年全球貨物貿易量將增長10.8%,全球通貨膨脹率也創出10年新高。

從宏觀經濟學角度看,需求不僅是消費,也包括投資與凈出口;需求不足也不是絕對概念,而是相對于中國經濟龐大的供應能力而言,需求有所不足。從某個角度講,需求不足反證了中國經濟的成功,表明中國經濟體供給能力維持了持續多年的高速擴張。在理想情況下,持續擴張的供給能力產生持續增長的收入,并帶動持續增長的需求,達成一個完美平衡(所謂的“黃金律”)。在這樣一個完美狀態中,不存在需求不足。事實上,在中國經濟騰飛的前35年,這一完美狀態幾乎就是現實——雖然欠缺的那一點,正好如滾雪球般導致了今日需求不足的事實。

那么,中國經濟的需求不足問題,成因何在?

房地產結構性問題

一個可能的答案是房地產行業的結構問題。在批評者眼中,中國超高的房價收入比水平在擠出了居民消費之余,抬高了實體經濟運行成本,抑制了實體投資。在去年房地產形勢急轉直下之后,經濟學家也立即指出,房地產行業的直接與間接貢獻,占據了中國GDP的25%~30%左右份額,房地產行業衰退迅速導致實體經濟的不景氣,構成需求不足的最直接原因。

從數據上看,中國房地產行業的問題可以以“四高”來概括:

房地產行業在建規模巨大,按照商品房平均售價計算其建成價值達到100萬億元,占GDP比例從20年前的15.5%上升到現在的88%;

這一巨大的在建規模由房地產企業巨大的總負債來融資建設,其數額按照全行業總資產減去凈權益來計算,達到95萬億元(含預付款等無息負債與貸款、債券等有息負債),占GDP比例從20年前的19%上升到現在的85%;

而房企之所以愿意并有能力進行如此大規模的負債建設,是受到居民同等力度的購買行為的支持,而后者以快速增長的居民負債為支撐,其規模近年來快速上升,到2021年占GDP比例達到60%,占居民可支配收入比例超過100%。

上述三高推動中國房價多年來快速上漲,以上海為例,按照numbeo提供的數據,上海的房價收入比高達43倍,對比之下同樣作為全球金融中心的美國紐約市該值僅為10倍,上海房價在這個意義上是紐約房價的4.3倍。

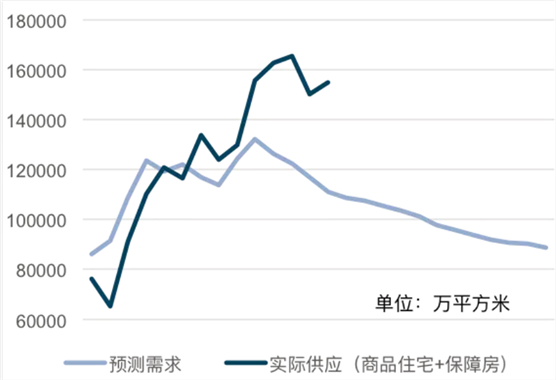

這種情況下,房地產行業持續多年的超級繁榮事實上建立在巨大的供需不平衡基礎上。我們可以從每年新結婚人數、新市民人數所對應的剛需以及市民改善型需求三個角度,來粗略匡算中國家庭的住宅需求,按照行業人士譚奎提供的數據,在一定假設下,中國居民住宅需求變化軌跡如圖。可以看出,2013年之前,基本格局是供不應求,從2013年開始,住宅供給超過了住宅需求,2015年開始的棚改新政進一步放大了供需缺口,到2021年這一缺口達到驚人的4.4億方,也構成了房地產形勢轉折的最大背景。按照這一估算,住宅需求將在10年左右時間跌至9億方左右,相比較于2021年15.5億方米的供給缺口41%。

多年繁榮之下,中國房地產行業、建筑行業中住宅建筑部分對中國經濟直接與間接貢獻占據GDP比例高達27.9%,超過美國、歐洲等國水平的2倍有余。

換言之,與大家的認知相反,事實上中國經濟本可能在更早的時間就展現出需求不足問題,而房地產行業與居民的加杠桿運動創生了超前的需求,從而延后了這一問題的暴露。

現在,房地產行業在2021年下半年的下滑,只是對過去多年額外需求的修復。考慮到中國居民債務占中國居民可支配收入(按照國民經濟資金流量表計算,而不是統計局抽樣調查數據,后者低估了中國居民可支配收入水平)之比超過100%,在居民下調其未來收入增速的條件下,可以預期中國居民進一步加杠桿的能力與意愿都將大幅下滑,進一步暴露出房地產行業供需缺口的巨大。這一缺口的調整壓力保守估計將會持續10年以上,以每年約5%的速度壓低房地產行業經濟產出,并透過其直接與間接的拉動作用,對GDP增速形成大約-1.2%的拖累,迥異于之前10年平均1.5%的正貢獻。這種拖累,既體現為消費需求,也體現為投資需求。

中國經濟目前以及未來遭遇需求不足的困擾,房地產行業的透支及其后遺癥是重要原因。也正因此,政府出臺“房住不炒”和“三條紅線”的政策基調,來促進行業艱難的去杠桿和出清再平衡。

資源配置問題

然而,在我們的分析中,房地產行業的結構問題雖然重要,卻并非中國經濟需求不足問題最大的根源。實際上,中國經濟需求不足問題最大的根源,在于近年來中國資源配置效率的降低。

中國經濟具備巨大的后發優勢,在理想狀態下,通過學習、創新并固化于投資之中,新技術有機會源源不斷地滲入經濟運行,提高生產能力、生產效率與勞動生產率。這將保證收入與需求持續上升,形成與產能相匹配的消化能力。這里面的關鍵在于,中國的經濟體制必須正確地配置資源,令盡可能多的投資屬于有效投資。

按照定義,有效投資是指有能力支付所有上游行業成本、尤其是人力成本之后,仍舊能夠掙取合格利潤率的投資。對成本的支付是收入創造與需求衍生的同一過程,而合格利潤率保證了可能的增長機會將被窮盡利用。這樣,假設一個經濟體的所有投資都是有效投資,那么,投資既擴張產能,也增加收入,兩者并行不悖,古老的薩伊定律將在動態中維持生效。

然而,現實中很多情況將會阻礙這一理想情況的出現。近年來,中國資源配置效率有所降低,投資創造收入的能力下滑。2008年美國金融危機之后,中國政府強調國有經濟的控制力,從4萬億、供應側改革、棚改房新政到2021年的監管風暴,幾乎每年均有重大措施出臺。從數據上看,中國的投資回報率從2007年最高點16%持續下滑,到2016年跌至4.5%附近,隨后繼續小幅走低。

這個過程中,中小型民企經營挑戰加劇。從PMI指標看,從有數據的2011年以來,大企業PMI指數在95%的時間高于50榮枯線,而小企業PMI只有12%的時間高于榮枯線,兩者差距在2016年底達到最大值,直到最近仍舊高達3個點左右。由于國企一般都是大企業,中小企業困境也就是民企困境,對于民企而言,要么在”內卷”的行業格局中紅海競爭,要么進軍國際市場,要么在政府監管尚來不及發力的新經濟領域冒險一搏。在金融資源、政策監管、行業準入、資源傾斜等方面它們與得到政府支持的大型國企相比,遭遇很多現實困難與體制性壓力,在投資回報率、技術進步與擴張等方面,近年來迭次減速。民企固定投資增速從2007年47%的高位,下行到疫情沖擊前(2019年底)的-2.6%。

而得到更多資源支持與政府培植的大型國企,占用70%的金融資源,與近年來負債高速擴張的地方政府一道,彌補了民企投資需求的不足,成為支撐投資增長的逆周期力量。但國企與地方政府的投資擴張,其投資中有大量項目屬于無效投資,并且由于退出機制的無效,即使是已被證明無效的產能,也可以得到源源不斷的融資支持而維持,或者依靠壟斷地位而維持(壓低下游中小型民企的利潤),因而推升中國經濟的債務比率、壓低下游及中小型民企投資回報率。同時,國企與地方政府投資的就業密度遠低于民企投資,創造就業崗位與收入增長的能力不足。

無效投資多、無效產能退出緩滯、投資回報率低,基本上是一體三面,其經濟后果是無法創造足夠的高新勞動崗位及其所決定的收入與需求增長,反過來,疲弱的終端需求進一步惡化了產能過剩與僵尸企業問題。換言之,國企與地方政府規模巨大的無效投資,在當期創造需求,長期內則抑制需求。

2021年,上述問題得到充分暴露。之前數年,資源品行業出現了成規模的產能向國企集中,隨后經歷了投資不足與創新減速,行業壟斷與產能缺口隨之涌現,疊加碳中和政策等其他因素,PPI在2021年大幅上漲了10%。出廠價格的大幅上漲有力地推動了上游行業、占據資源優勢的大型國企盈利上升,2021年因此成為利潤大年。問題是,PPI上行并未驅動CPI同步上行,PPI-CPI剪刀差持續擴張,上游成本上升沒有伴隨以終端需求提升,中下游行業、民企以及中小型企業成為游戲輸家。

從數據上看,從2009年開始,PPI-CPI剪刀差與國企-民企利潤增速剪刀差高度同步,揭示這一現象已經重復多年,反映出利潤與資源配置對上游行業與國企傾斜,PPI上升驅動的加庫存運動中,中小型企業對ROE持續改善信心不足,企業并未同步提升其擴張欲望,投資增幅遠低于利潤增幅。

由于民企創造了80%的就業,民企的不景氣直接影響到居民收入增速,到2021年年末個人可支配實際收入2年平均增速下滑到4.1%,個人實際消費開支2年平均增速跌至2.2%,社會消費零售總額2021年年末按照環比聯乘值計算實際當年同比增速跌至1.5%。內需不足的挑戰由此浮出水面。

面對內需不足,政策應該做什么?

從上面的分析可以看出,面對內需不足局面,切忌頭痛醫頭腳痛醫腳。

一個容易的藥方是加大政府主導的投資,依靠政府投資來填充內需,例如加大地方政府主導的基建投資或者新基建投資。如前所述,這些投資許多不具備合格的投資回報率,大部分項目投產之日,也就是產生負現金流之日,事實上,地方政府投資項目的整體現金回報率無法覆蓋投資利息,不僅產生了地方政府巨額負債問題,也錯配了經濟資源,惡化了資源配置效率,對改善中下游、中小型民企處境收效甚微。今日內需不足窘況,正是往日不斷刺激投資的結果。同時,地方政府在多年透支之后陷入財務窘況之時,可能浮現的加大稅費征收沖動,對地方中小企業發展絕非福音。從這個角度出發,合理的基建項目應該上馬,但不應該為投資而投資。

另一個藥方是設法加大房地產投資,過去這似乎是一抓就靈的妙方。然而,房地產過度發展無助于緩解居民收入增長乏力問題。整個房地產行業,過去10年總經營收入90.6萬億,其中一部分轉化為企業盈利,合計為11萬億;一部分支付了土地之外的成本,約27.2萬元;最大一筆去向是支付地方政府土地拍賣成本,合計約52.4萬億元。很明顯,不是房地產發展了居民收入就增加了,而是居民收入增加了(并預期將會持續增加)才能夠負擔高昂土地成本。鑒于居民負債之高已經影響到居民當期開支,在當前局面下,重新刺激房地產市場發展對需求的擴張與收縮效應很可能將互相抵消,總體而言,刺激房地產進一步過度發展不僅將是危險的,對于解決需求不足問題也將是無效的。

還有一個藥方是在共同富裕口號下執行強監管政策、通過強化征稅提升實際稅率。背后的一個理由是,由于貧富不均,消費傾向高的低收入階層無錢可花,而消費傾向低的高收入階層為富須為仁。如果實現了更為均等的財富分配,中國居民的消費傾向將有所提升,緩解需求不足問題。

對此,需要問的問題是,挫傷大型民企信心的舉動是否有利于提升居民收入。成功民企的股東(及其創始人)在絕對財富數量上的優勢令人心生不平,但事實上,他們的開支在其個人財富中的占比相當低(這是所謂低消費傾向的含義),在更大的意義上,他們是財富的管理者而不是使用者。財富是資產的另一個名字,唯有能夠帶來未來合理利潤的資產,才能夠被記為財富,而能帶來未來合理利潤的投資,就是我們前述的有效投資,也就是涉及崗位創造、收入增長的經濟活動。

從這個意義上講,民企的成功——無論其規模大小,只要合法合規——都應該受到鼓勵,它是居民收入增長的朋友而不是敵人。企業家用自己的財富承擔創新失敗的風險,如果他們的投資失敗,經濟擴張與收入改善的可能性就會落空,但這是探索發展機會必要的試錯嘗試,并且他們身上體現出來的貧富不均數據自然得以改善(富人變窮了)。換言之,民企與企業家進行的投資探索,我們應該樂見其成功。

實際上,近年來中國企業在新經濟領域的成功,不僅極大地提升了中國的國力,也是中國居民收入增長、消費增加的重要推動力量,更可能是中國不錯失未來技術革命(例如習近平主席最近強調的數字經濟)的關鍵,其積極意義怎么估計都不為過。

同理,應該在降低稅率、規范化收稅的前提下,盡可能降低實際稅負,而不是相反。與全球其他國家相比,中國的宏觀稅負處于一流水平,中國政府掌握的資源也遠高于其他各國政府,這種情況下,需求不足并非由于實際稅負不夠高。

2022年開年情況看,消費增速已經跌至低水平,外需增速將大幅低于去年,房地產投資將會負增長,制造業投資增速將前高后低,增速難超去年,表明2022年將是困難巨大的一年。按照我們量化模型預測,2022年經濟實際增速下滑幅度可能超出市場一致預期。困境不是一日煉成,脫離困境也不會是一日之功。此時此刻,必須首先認識到問題的嚴重性,其次對成因進行客觀、準確剖析,并在堅強決心之下,采取正確舉措。

那么,什么才是正確舉措?一言以蔽之,就是堅定不移地走市場化改革開放路線,以是否改善了民企處境、是否有利于建立民間對政策規則的穩定預期為改革標準。

摘自-FT中文網

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 互聯網,不能失去投資的力量 | 上市首日暴漲200%,今年第一個風口來了 |