增發一萬億國債,重大利好?

時間:23-10-31 來源:圖解金融

增發一萬億國債,重大利好?

先給個言簡意賅的答案:

1. 相當于“債務重組”,也就是將現在還不起的地方債進行展期,主要的目的是緩解地方財政壓力,讓今年那些神經繃緊的地方政府喘口氣,解決了地方債暴雷問題。但另一方面,也意味著地方政府會更加確認一個認知,“會哭的孩子有奶吃”,之前花得多并不吃虧,未來有可能會加大地方政府的道德風險問題。

2. 對經濟提振的促進需要觀察,非常不確定。如果僅僅停留在“化解舊債”上,沒有增量資金,只是幫助擴大地方政府支出,形成對社融強有力的支持(力度要大到可以填補房地產下行的窟窿),那對經濟的提振就有限,或者較為短期。所以談長遠影響,有點過早。

3. 對市場有信號作用。這個一萬億釋放的信號是——經濟不能垮。這個信號倒可能確實形成了這個季度A股的“預期底部”——在明年1月份之前,如果外部環境不出現大的幺蛾子(比如戰爭或者劇烈的政治風波),波段式價值投資者們可能會迎來一個小小的回暖。

下面是一些更加詳細的闡述。

01

緩解地方財政壓力

今年,地方政府財政壓力很大。過去三年抗疫,地方政府支出大增,留下了一個個債務窟窿。

今年財政收入也不容樂觀——

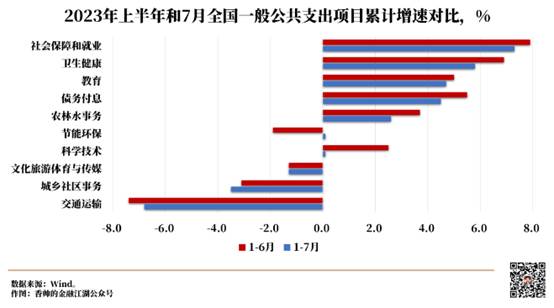

實體經濟基本面整體趨弱,經濟復蘇進度較慢,企業利潤大幅下滑,1-8月份,規模以上工業企業利潤同比下降11.7%。企業不賺錢,自然沒錢交稅,拖累了今年地方財政收入。

2023年1-7月一般公共財政收入累計增速11.5%,稅收收入累計同比增長14.5%,但這是建立在2022年基數較低的基礎上(2022年有留抵退稅),如果刨除留抵退稅基數影響,2023年上半年稅收收入累計同比-1.7%,1-7月累計同比增速持續下滑至-2.0%。

土地財政也因為地產市場深陷困境而一落千丈,2023年1-7月國有土地出讓收入同比下降-19.1%。

此次增發的國債全部通過轉移支付的方式安排給地方,但赤字則計入中央賬上,這一萬億全部給地方政府,且不用還,可以緩解地方財政壓力。

用一位地方政府官員的原話,這一萬億特別國債主要是“用非轉標、高壓低、短變長的方式讓今明兩年不爆雷,穩住地方政府信用底盤”。

02

穩住經濟

宏觀經濟學告訴我們,短期GDP增長靠三方面——消費、投資、出口。

今年消費復蘇不及預期,出口下滑(以美元計,我國前三季度進出口、出口和進口分別同比去年下降了6.4%、5.7%和7.5%),房地產投資更是處于冰河期:1-9月份,全國房地產開發投資87269億元,同比下降9.1%。

今年有去年的低基數,5%的經濟增速還是沒問題的。

但是,誰來支撐起明年的經濟增速?

有人說以新能源汽車為代表的“新三樣”,但是新能源汽車產值還不到商品房銷售的十分之一,孤木難支。

算來算去,似乎只有基建投資。

但是,此前地方政府財力不足,重心放在保障民生底線上,沒有余錢搞基建投資。這次就是中央政府出錢,補上民間投資不足的坑。有研究機構認為,一萬億國債大概可以拉動基建投資增速4.3-4.7個百分點。

那么,這一萬億國債對經濟的整體拉動作用到底有多大?

看看這次債券資金的投資方向:災后恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。

也就是說,這筆錢的主要投向是民生領域,屬于一次性買賣,無法起到擴大再生產或者打造產業鏈的效果,對經濟的整體拉動作用有限。

03

突破財政赤字率“紅線”

這次發行一萬億國債,突破了3%的財政赤字率“紅線”。3%的財政赤字紅線,出自歐盟的《馬斯特里赫特條約》。該條約認為:3%的財政赤字率和60%的政府負債率是安全合理的。我們財政政策長期自我設限。這個“紅線”只是一個理論值,美國政府債務杠桿率125%,日本則早已超過了200%,并沒有引發系統性的風險事件。

這次增發1萬億國債,也是財政政策風向的轉變。去年財政部和今年財政部的口吻完全不一樣:

去年:誰家的孩子誰抱。

今年:化債就是政績!

愛就像龍卷風,恨也像龍卷風。

04

對資本市場的影響

對股市而言,利好基建板塊。此外,一萬億國債釋放了穩增長的政策導向,對投資者信心有一定提振作用。但這個作用的效果,并不是特別顯著。

另外,這一萬億國債,誰來買單?

國債的最主要投資者是商業銀行。最近銀行間市場資金面也很緊張。所以市場在預期,央行也許會推出降準等措施,支持商業銀行的流動性需求。

對于債券市場而言,一萬億國債意味著資金面會比較緊張,這是利空消息。但從另一個角度來看,一萬億國債的消息在市場上流傳已久,昨天靴子落地,也是利空出盡。

所以,接下來央行的態度至關重要。

摘自-圖解金融

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 樓市,又有重磅利好?! | 沒有上一篇 |