張維迎:創造財富靠什么?

時間:24-03-13 來源:辛莊課堂

張維迎:創造財富靠什么?

企業家是關鍵,投資是內生的

經濟學家在理解經濟增長的時候大體來用兩種理論,一種是新古典增長理論,另一種是凱恩斯主義周期理論。新古典增長理論是從供給側的角度解釋經濟增長,凱恩斯主義從總需求的角度解釋經濟增長。非常有意思的是,經濟學家在分析過去為什么增長的時候經常用的是新古典增長理論,在預測未來增長的時候經常用的是凱恩斯主義周期理論。但這兩種理論在我看來都有非常大的問題,最基本的問題是它們都是從數量到數量,忽略了經濟增長中最重要的主體企業家。比如,講到投資或者資本形成的時候,只關注多少投資或資本存量多大,不考慮誰在投資,誰在控制著資本。其實,誰投資比投資多少更重要,誰控制資本比資本量多大更重要。進一步講,投資也好、儲蓄也好,很大程度上是內生的,而不是外生的。

我在十多年前就總結出一個增長理論,我叫它“斯密-熊彼特增長模型”,我認為這個增長模型比我們前面提到的那些理論更有解釋力,而且對人類經濟體制的理解幫助也更大。簡單來講,亞當·斯密的經濟增長理論強調市場規模很重要,分工和專業化很重要。市場規模決定分工和專業化,分工和專業化使得技術進步和創新不斷出現;有了技術進步和創新,勞動生產率就會提高,經濟就發展了。經濟增長帶來的增加的收入又會變成新的市場,再進一步導致分工的深化,如此不斷持續。這個理論我們經常不太注意,但我覺得非常根本,它有好多重要的含義。

第一個含義是開放非常重要。一個大的市場比一個小的市場更有利于增長,無論是跨國的開放還是跨地區的開放都能促進增長。廣東自己封閉起來的增長,肯定不如廣東和全國連起來的增長;只是一個中國經濟的增長(內循環),肯定不如世界自由貿易下的增長。

第二含義是,經濟增長一定是新產業、新產品不斷出現的過程,一定是產業結構不斷變化的過程。我們經濟學家經常會忽略這一點,把結構和總量分開,其實結構和總量是不能分開的,沒有結構變化不可能有總量增長。這個理論也使我們認識到,經濟規模要做大,一定要有新的市場的出現。

但斯密增長理論里缺少一個最基本的、可能是源泉的東西,這個源泉我認為就是企業家,所以我把熊彼特講的企業家放在中心地位。簡單說,市場本來是不存在的,市場是企業家創造出來的。每一個產業也不是給定的,而是企業家創造出來的。

200多年前,所有國家的主業都是農業,現在農業部門變得非常不重要了,并且越來越新的產業在不斷出現。從工業革命開始,每個產業都可以追溯到創始它的企業家。創新本身就是企業家的功能。增長的財富能不能變成新的市場,也依賴于企業家。我們經常講“產能過剩”,其實所謂的“產能過剩”,就是企業家沒有創造出在新的收入水平下消費者需要的東西。而這些東西在所有過去理論當中都忽略了,因為過去我們只是講數量,好像經濟規模翻一番,就是所有的產品產量都雙倍一下。肯定不是這樣的。

企業家這個因素怎么出現?兩個基本條件:一個叫做制度,一個是文化。中國在漢武帝之前企業家精神還是不錯的,司馬遷的《貨殖列傳》就是“企業家傳”漢武帝之后采取重農抑商的政策,還有與民爭利的政策,很大程度上抑制了后來中國經濟的發展。宋代的時候我們知道商業活動更為自由一些,企業家精神變得多了一些,但明清之后又不行了。

斯密-熊彼特增長理論這個框架可以解釋所有國家的增長,當然也可以解釋中國過去40多年的經濟增長。工業革命從英國開始,英國工業革命史就是一部英國企業家創業創新史。美國的增長,德國的增長,所有國家的增加都是一樣的。中國過去四十年的增加也是企業家創新創業的歷史。所以從這個意義上,它是一個非常一般的理論,不是一個特殊的理論。

市場經濟是讓人類的

創造力得到最大的發揮

再進一步講,企業家精神是什么?企業家精神就是人類的創造力。經濟增長的根本源泉是什么?就是人類的想象力,就是人類的創造力,也就是企業家精神。想象力和創造力就是“無中生有”,看到原來不存在的東西,創造出原來不存在的東西。人類過去兩百多年的增長,就是創造出很多原來不存在的東西,包括原來沒有的技術,原來沒有的產品,原來沒有的產業,甚至原來沒有的資源。企業家做什么事呢?就是無中生有,這也是我們好多人理解不了的一個地方,因為我們認為無中不可能生有。其實,人類的進步就來自無中生有,比如石油原來不是資源,1850年之前石油甚至是有害物質。有了提煉技術,石油中提煉出煤油,可以用于照明,石油就變成了資源。但石油提煉煤油之后的副產品汽油和重油都是有害物質和危險物,要有專門的人處理,直到后來有了內燃機,內燃機可以燒汽油,汽油就從有害物變成資源了。所以說,資源本身不是給定的。許多經濟學家喜歡講“稟賦”(endowment),其實沒有什么endowment,一切都依賴我們人類的創造力,人類的創造力好好發揮出來了,我們的資源也就越來越多了。我不相信資源有限的理論,現在的廢物也可能變成有價值的資源,現在的垃圾以后都有可能變成寶貴的資源。

對企業家精神的理解使我對市場經濟本身有了一個全新的認識。經濟學家一講到市場經濟的優點,就是它使得給定的資源達到最優配置。這個理解是有問題的,甚至是錯誤的。市場的最大好處與其說是使得給定資源達到最優配置,不如說是不斷創造出新的資源。我更愿意這樣來理解市場:市場經濟是讓人類的創造力得到最大的發揮,讓最有想象力和創造力、最敢冒險,最雄心勃勃,甚至野心勃勃的人,只能干好事兒不能干壞事,因為市場是一個不斷糾錯的機制,企業家要干壞事很快就被淘汰。企業家無法掩蓋錯誤。

但人類的創造力在另外一種體制下,非市場經濟體制下,特別容易變成一種破壞力。中外歷史上有大量這樣的經驗,好多雄心勃勃“高大上”的戰略后來給我們人類帶來巨大的災難。市場經濟下我們不要擔心這一點。像馬斯克這樣的人非常具有想象力和創造力,但只要他在做企業家,你不要擔心他對人類有多大的破壞力,因為一旦消費者不買他的特斯拉了,他就會破產。即使他想把人送到火星上殖民,也沒有什么可怕的,如果第一船失敗了,飛船上的人死了,他就得停下來。我再重復一下,市場最重要的功能不是使得給定的資源得到最優配置,而是使得人的創造力發揮出來,無中生有。人類過去200多年的經濟增長史就是無中生有的歷史,是人類的創造力得到最大發揮的歷史。

企業家做什么?

企業家做什么?一個是套利,就是發現潛在的價值空間或者盈利空間,二是創新,創造出原來不存在的東西。這就是企業家的兩個基本功能。傳統的經濟學理論里沒有這些東西,只有分配,沒有發現,更沒有創造,當然也不需要想象力。我們可以把奧地利學派講的企業家理解為套利型的企業家,熊彼特講的企業家理解為創新型的企業家。我覺得這二者不是矛盾的,恰恰是互補的。企業家有套利的,有創新的,而且不同的階段不一樣,套利和創新是相互作用。沒有了創新,套利機會終究將消失。我們可以用一個簡單的經濟學的生產可行性邊界來描述這一點,好比生產玉米和大豆兩種產品,邊界上的相切點C可能是一個均衡點,但在真實世界,生產可能性邊界遠不在這個均衡點,因為在真實世界,我們的知識有限,人類很無知。一部分人可能很敏銳,發現了哪兒能賺錢,進行套利活動,使得經濟趨向于最有效的C點。當達到這個C點,如果沒有創新,人類就停在那兒不會再進步了。人類之所以進步,是因為總有人通過創新不斷將生產可行性邊界往外推,正是創新-套利-創新的相互作用,使得我們的經濟可以持續增長。

英國工業革命時期的增長主要是企業家創新導致的增長,后起的國家好多是從套利型增長開始的,我們中國就非常典型。中國過去四十多年的經濟增長很大程度上是套利型的增長。從1978-2022年間中國經濟增長率的圖上可以看出,2010年之前增長率有很大波動,最低有3.9%的時候,但沒有趨勢性下降,低速度后是高速度,高低交替。但過去十多年增長率出現了趨勢性的下降。為什么?原因不難解釋。簡單說,一個套利型的經濟要維持高的增長并不難,但隨著套利空間變得越來越小,增長速度必然下降。這就是中國現在面臨的問題。

為什么改革開放后的前30年有很大的套利空間?很簡單,我自己曾寫了一篇文章,標題是《我所經歷的三次工業革命》(點擊藍字閱讀文章)。我自己這四十多年就經歷了三次工業革命,跟我年齡差不多的人都經歷過三次工業革命,發達國家沒有一個人經歷過三次工業革命。當西方國家用好鋼蓋高樓、建大橋的時候,我還在農村,那時候我們仍然只能“好鋼用在刀刃上”。“好鋼用在刀刃上”不只是個隱喻,也是一個事實,因為當時的鋼太稀缺了。美國1930年每一百個家庭有60個家庭有家用小汽車,而中國到1999年一千個家庭只有3.4個家庭有小汽車。西方已經創造出了足夠的技術,足夠的產品,足夠的新門類,不需要我們搞研發,不需要我們搞市場調研,美國人喜歡的東西十有八九中國人也會喜歡,拿過來造、賣就是了,套利空間很大。如果你回顧一下自己的生活過程,就很容易理解這一點。

今天中國是世界第一大鋼鐵生產國,我們每年生產的鋼超過世界產量的一半。但我們不要忘記最早誰發明的焦炭煉鐵,誰發明的轉爐煉鋼,誰發明的平爐煉鋼,誰發明的電弧爐煉鋼。電弧爐煉鋼19世紀末期就已經有了,與平爐煉鋼技術一樣,也是德裔英國企業家威廉·西門子發明的,但只有二戰之后才開始用于大規模生產,到70年代末美國鋼產量的一半以上都是電弧爐煉的。這些創新每一項都花了很長時間和投入了大量資金。所有這些費用我們花過嗎?我們沒有花過。我們老覺得我們發現了新大陸,我們沒有發現新大陸。現在套利空間變小了,這就需要創新。創新的增長3%就不錯了,因為套利是走路,創新是修路,走路總比修改快。中國增長速度的下降很自然的。

企業家的密度決定經濟增長的速度

中國四十年間大致出現了四代企業家,最初是農民企業家,后來有些官員下海,再后來是海歸企業家,最近十年是80后、90后的新一代企業家。每一代中國企業家在套利當中有不同的產業,越到現在套利者創新的成分越來越大。這個過程就是中國經濟市場化的過程,而市場過程的本質就是企業家創造力發揮的過程。我應該強調一下,我講的企業家是民營企業家。

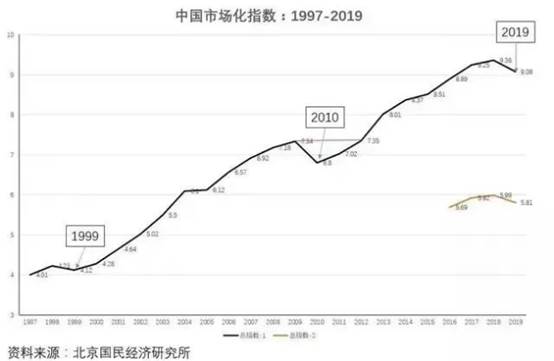

我們可以用數據說明這一點。我們不需要跟其他國家比,中國各地的市場化進程差異、企業家精神的差異蠻大的,跨省之間的比較就很說明問題。這個差異可以用北京國民經濟研究所編的市場化指數來衡量。1997年的市場化指數既是前面改革的結果,又是后邊發展的初始條件。你看到,哪一個地方市場化指數高,那一個地方人均GDP增長就快。我們看看不同年份的數據,結論是一樣的。

另外一方面,我們也看到,國有單位密度高的地方經濟增長就慢,因為它和企業家精神是負相關的關系。2011-2016年間的數據表明,民營企業發展好的地方經濟增長比其它地方經濟增長好,無論我們用國有控股資產的比重還是用就業的比重來看全是這樣的。

未來的增長靠創新,創新依賴于什么?創新就是人的積極性的發揮。怎么發揮出來?企業家有干事的沖動就發揮出來了。創新需要研發投入,創新可能表現為專利,創新也可以用新產品的數量來衡量。統計數據表明,平均而言,研發密度高的地區一定是企業家密度相對高、市場化程度高的地區,無論是要素市場還是產品市場看都如此。新產品銷售的比例也是如此,專利都是如此。同時我們看到,人均政府部門越高的地區,專利越少;政府部門就業比重、公共部門就業比重高的地方,人均專利少得多。所以我說沒有奇跡,只有一個簡單的邏輯,就是怎么讓人的創造力得到發揮,讓企業家精神得到發揮。

創新需要穩定的預期

總結一下,經濟增長的核心源泉,是人的創造力的發揮,也即企業家精神的發揮。改革開放給企業家發揮作用創造了空間,這是中國兩千年來第一次歷史性的轉變,原來優秀的人都跑到政府,改革開放后越來越多的人去做工商業。當然最近又開始逆轉。最優秀的人跑到政府很容易變得按部就班得,跑到企業就是一種創造力。現在套利空間越來越小,創新對未來的增長變得越來越重要(點擊藍字閱讀文章)。創新對體制的要求更高。為什么?套利是短平快,創新則需要更長的時間,后果也更不確定。如果企業家沒有長期穩定的預期,沒有安全感,他就不可能創新。這就對法治提出了更高的要求,對政策的穩定性提出更高的要求。政策不能隨意擾亂企業家的預期,因為那樣會使得企業家沒有心思做事了,更沒有心思創新。

摘自-辛莊課堂

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| “木頭姐”凱茜·伍德最新發聲:科技龍頭將以年... | 沒有上一篇 |