美國最大煤炭企業是怎么死的:兼論中國供給側改革的真正出路

時間:16-05-25 來源:港股那點事

美國最大煤炭企業是怎么死的:兼論中國供給側改革的真正出路

一、

在憑吊美國最大煤炭企業之死,討論供給側改革前,先上一段笑話;

一老鄉走在橋上,看到河里有一人在摸著什么,不解問:“你在干嘛呢?”河里人答:“摸石頭”!老鄉在橋上問:“摸石頭干嘛?”河里人說:“過河。”老鄉說:“這不明擺著有橋嗎?干嘛不走?”河里人說:“這個,我還帶著漁網呢,順便撈點魚。”老鄉又問:“你到底是想過河還是想撈魚?”河里人怒了:“關你什么事,你過你的橋,我趟我的河!”老鄉:“……”

二、

2016年4月13日,美國煤炭巨頭,全球第三大煤炭生產商,全球最大私營煤炭生產商皮博迪申請破產保護。

皮博迪的股價2011年一度超過1000美元,而僅僅過了5年,這個曾經千元的公司在申請破產保護的停牌前,股價只有可憐的 2.07美元。

2.07美元。

這個不是個案。在皮博迪申請破產前,2016年1月,美國第二大煤炭生產商阿奇煤炭公司申請破產。2015年8月,美國煤炭巨頭阿爾法自然資源公司申請破產。

想知道這些倒下的巨人到底有多大,去拉一下全球煤炭企業2014年產量排名表就知道了(見下表)。

上表很清楚:皮博迪全球第三(僅次于中國神華),阿奇第六,阿爾法第十二。這三家公司幾乎都是數一數二,可以充國家門面的公司,美國政府完全坐視它們的倒閉破產。事實上,在過去三年里,除了上述三家,美國還有愛國者,沃爾特等30多家煤炭公司申請破產。

美國政府沒有向其中任何一家企業伸出援手。

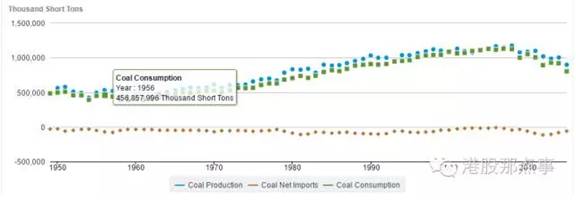

恰恰是這種放任不管,完全由市場決定生死的態度,美國完成了我們夢寐以求的供給側去產能:美國08年煤炭產量達到11.71億噸,2015年產量僅8.96億,暴跌23.5%(見下圖)。而經過這輪破產潮以后,美國的煤炭可能再也不會作為一個產業出現在經濟生活中了。

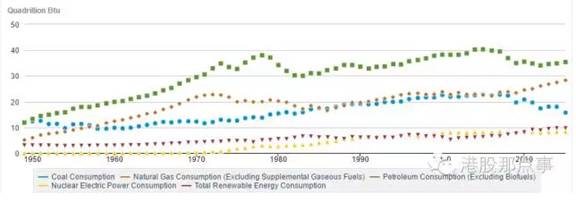

美國煤炭業的產能過剩起源于能源消費結構的內部替代(見下圖),這幾乎不可逆。2011年至2012年美國頁巖氣革命的爆發導致天然氣的供應陡增,天然氣的價格下降了近40%,這促使更多的電力公司轉而使用天然氣。再加上原油價格的大幅下降,煤炭行業就出現了產能過剩。

煤炭價格不斷下滑,煤炭消費量不斷下降,這不斷就壓縮了煤炭企業的利潤空間。成本高的煤炭企業要么轉型,要么死去,無論哪種,這個行業的產能都會被壓縮。這也是我們看到的現象,在美國,一些煤企選擇了轉向新能源方向,另一些繼續堅守陣地,無力撐下去了就申請破產。

我們可以設想一下,如果美國政府出手干預市場,這些煤企得以茍延,那結局恐怕就是另一番景象。

無論是皮博迪,還是阿爾法,在提到它們破產的末路時,總是離不開提它們的債務。以阿爾法為例,2009年,阿爾法以20億美元收購了當時美國第四大煤炭公司FCL,2011年,阿爾法以71億美元收購了梅西能源公司,因收購阿爾法負債累累,截至其申請破產時,它仍然有超過30億美元的債務。

在沒有政府兜底的時候,它尚且如此大手筆的擴張,那在政府的兜底下,筆者傾向于相信它會更加瘋狂的擴張。如果是如此,那么美國可能今天也面臨著類似中國的問題,龐大臃腫的煤企綁架了國家的巨量資源。

美國政府沒有這么做,而是讓市場做了選擇,跑不下去的企業就自己歇菜。

美國人百拍不厭的電影有兩類,一類是宣揚高大上個人英雄情節的人文片,一類是那些不死的僵尸恐怖片。這些僵尸的恐怖之處在于:一是不死,二是咬了其他正常人后,被咬者也將成為僵尸。

已完全不適應能源需求結構調整的煤炭行業,在美國人眼里,明顯就是僵尸:救它們,會拖累一堆正常公司也變成僵尸。

所以,美國人選擇了走橋上過河:自謀生路,讓市場來決定你的生死。

誰愛下河誰下河。

三、

回到中國。

權威人士日前在人民日報再次著重強調了供給側改革。供給側改革的重重之重是去產能。需要指出的是,供給側改革是個新時期的新名詞,但去產能卻不是。筆者去查閱了一下國務院的網站,最早在2006年,政府就已經注意到了產能過剩問題,此后陸續出了一系列的措施推進產能過剩行業的調整。

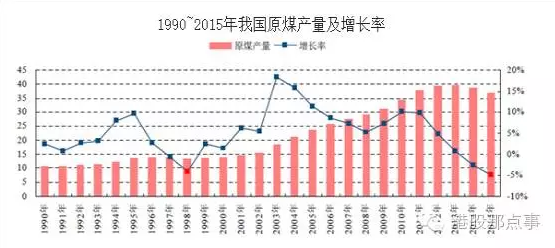

但是,從我國目前的情況來看,此前去產能的成效幾乎是負的。以原煤產量為例,從08年到15年,我國的原煤產量持續攀升。

2015年11月10日,在中央財經領導小組第十一次會議上,“供給側”改革正式提出:“在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力。”

但就在這樣的高度重視下,2016年一季度的去產能遠達不到效果:鋼材產量2016年一季度同比僅輕微下滑1.6%,煤炭產量同比僅下滑2.6%。4.6萬億信貸漫灌,讓很多垂死的過剩產能恢復生機,很多已停產的鋼鐵、煤炭產能甚至復產。

政府一直在和市場掰手腕:他們根本沒有讓企業死去的決心,相反,他們一直百般呵護,各種輸血。

四、

目前皮博迪、阿奇,阿爾法都申請了破產保護,究竟是死掉還是重組新生,我們無法知道。對于這些曾經名動一時的大企業來說,死掉雖然可惜,但是如果靠著政府干涉、求助供血活下來,在能源消費結構調整的大背景下,除了成為羸弱的龐然大物,擠占資源外,對于依賴它們的地區來說,它們什么都不是。

筆者想到了匹茲堡這座城市。匹滋保曾經被稱為“世界鋼都”,但是,由于過度依賴鋼鐵工業,造成了環境污染嚴重、產業集中度高等一系列問題。尤其是1980年之后,隨著中國鋼鐵的興起,過于單一的產業讓這座城市陷入破產困境。這個時候,是通過拯救它的鋼鐵而拯救這座城市,還是承認和接受鋼鐵的歷史性衰落,另尋出路?

匹茲保選擇了后者,市長湯姆墨菲向市民宣布忘掉過去。破產、廢棄的鋼鐵廠全面讓位于健康教育、商業服務、零售中心、住宅小區和公眾活動區。依托華盛頓大學等高校、醫療、教育和科技產業成為其主要經濟支柱。2009年,《經濟學人》把成功轉型的匹茲堡評為美國最適宜居住的城市。

(昔日鋼鐵重污染,今日最宜居城市匹茨堡)

想象一下,如果政府選擇了拯救鋼鐵,會是什么樣?大量的資源被投到這個幾乎不產生價值的行業上,匹茲堡不會有“創造性顛覆”般的復興,只會淪落。

就如同目前積重難返的中國東北——背后其實都是政府那只無處不在的手。

五、

早在08年的時候,中國領導層就已經注意到產能過剩這一問題,從那個時候起,也出了許多的文件來著手處理這一問題。

但是,事與愿違,自08年以來,產能過剩不僅沒有得到解決,反而更上一層樓。

為什么美國政府的無作為,反而悄悄完成了煤炭行業的去產能,而我們如此折騰卻成了瞎折騰?

因為美國政府選擇了市場這座明擺著有效的橋過河。適者生存,活不下去的,自己沒法造血的就破產。中國選擇的是行政干預。通過行政指標來限產,在各方利益的博弈下,產能越限越擴張,由消費結構調整造成的產能過剩問題經過人為的干預更加嚴重了,整個經濟體系也越來越窒息。

從中美煤炭行業去產能的結果對比來看,“市場先生”比“權威人士”能更有效解決產能過剩問題。在多年“權威人士”去產能無效的情況下,我們是時候充分相信“市場先生”了。

否則,我們可能只會陷入一次又一次的去產能的輪回當中。

摘自—港股那點事

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 案例 | GE的戰略轉型解讀 | 鬼魅隨行:兩年一度的六月流動性危機(隨筆 2... |