理性看待餐飲紓困方案對外賣行業的影響

時間:22-02-24 來源:走馬財經

理性看待餐飲紓困方案對外賣行業的影響

2月18日,一份關于促進服務業恢復的文件傳出后,美團股價暴跌,盤中一度觸及182港元的一年新低,最終報收188港元,狂瀉14.86%,一日跌去約2013億港元。

我完全可以理解市場的恐慌,因為紓困方案的出臺,本身意味著服務業遭遇了前所未有的壓力,同時美聯儲加息預期越發強烈,在這樣的背景下,美團18日的走勢本就疲弱,疊加這則突如其來的消息,投資者猶如驚弓之鳥,倉皇出逃。

但是,拋開情緒面壓力來看,筆者并不覺得這是所謂“影響外賣行業長期邏輯”的事情。

因為餓了么的數據相對較小,而且放在阿里財報里不夠透明,我們以美團外賣的情況來分析這次事件,希望給諸位呈現一個理性的推理過程。

1.定價之惑

毫無疑問,絕大多數投資人感到最恐懼的點是:商業平臺是否因此失去了定價權。

紓困方案中的第二部分,是餐飲業紓困扶持措施。該部分的第二段,也就是整個文件的第12條提到,“引導外賣等互聯網平臺企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準,降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平臺企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業,給予階段性商戶服務費優惠。”

這一部分文字,是與外賣行業最直接相關的,也是引發市場大跌的核心原因。

首先,也許也是最重要的一點,外賣行業真正的定價取決于供需,而不是平臺制定的傭金政策。

筆者曾遇到過一個極端的讀者,他認為“外賣平臺的傭金應該像券商服務費一樣,每筆交易抽取萬分之五就好了”。

他以為出臺一個行政規定,把外賣傭金降下來就可以了。

我是這樣回復他的:“你信不信平臺就算把傭金降到0,光靠廣告也能把貨幣化率做到3%以上?不信你看看淘寶,看看拼多多,他們都是0傭金的,比所謂的券商萬五還牛逼。券商本質上是單邊渠道,上市公司會在券商上打廣告吸引股民交易嗎?外賣、電商平臺是雙邊網絡,吸引越多用戶就能帶來越多商家,越多商家又能帶來越多用戶。”

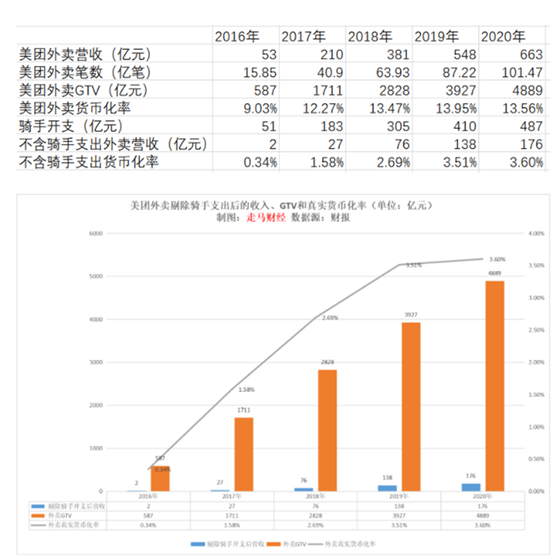

實際上,進入成熟期的美團外賣,剔除騎手支出后的平臺貨幣化率基本上就是3.5%左右。騎手支出類似于電商領域的快遞費,快遞費本是商家與快遞結算的,只是在外賣這種即時配送場景下,考慮到配送服務對訂單影響的重要性,統一由平臺來支配。

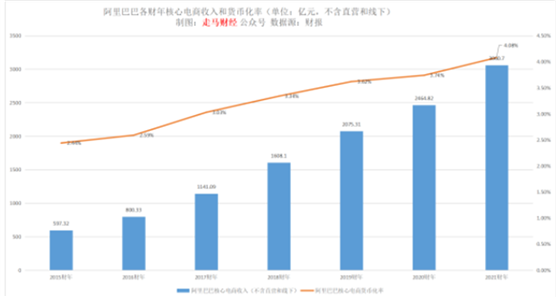

這個貨幣化率低于阿里電商,也肯定低于京東,跟拼多多處于差不多一個水平。

阿里2021財年(約等于2020年)的電商核心業務貨幣化率大約是4.08%,京東肯定高于這個數值,拼多多2020年營收594億,GMV16676億,貨幣化率3.56%。

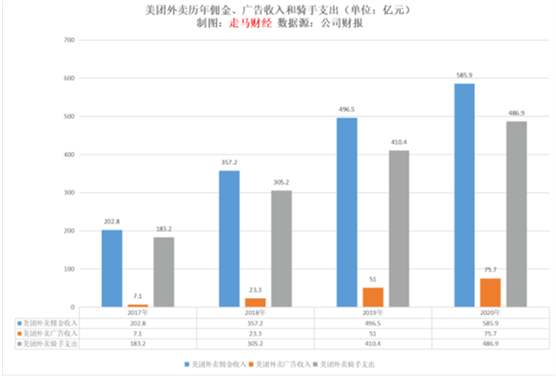

我們進一步拆分,美團外賣的營收中,除了傭金——這是商家被動扣除的,還有一部分是廣告——這是商家基于投資回報率主動花在平臺上的錢,2017-2020年的數據分別如下圖。

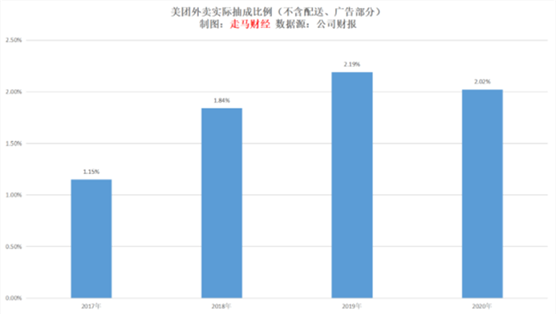

2017-2020年美團外賣GTV分別是1711億、2828億、3927億和4889億,那么,不含配送成本、廣告收入情況下,對應的各年度實際抽成應該如下圖:

相對應的,這四年商家主動花費的廣告在整體GTV中的貨幣化率分別是0.43%、0.85%、1.32%和1.58%。

參考其他電商平臺(尤其是淘寶、拼多多等0傭金的平臺),即便美團外賣將傭金下調到剔除配送成本后為0,基于餐飲行業本身的高度競爭和同質化供給,商家必然會提高廣告投放,最終仍然會達到3.5%左右的整體貨幣化率(不含配送費)。

也就是說,外賣、電商等平臺的貨幣化率——也就是定價權,本質上是由供需決定的,而不是行政規定。

其次,這份文件是針對疫情引發的餐飲行業風險發起的自救,并不是一個日常政策。

實際上在2020年疫情突發時,美團、餓了么等外賣平臺也出臺過措施補貼餐飲商家,幫助困難時期的商戶渡過難關。今天這個時候政府出面重新引導平臺做一些紓困幫扶,仍然只是特殊時期的特殊對待。

最后,餐飲行業和外賣平臺就像魚和水,早已誰也離不開誰,從大的邏輯上,這種階段性的應急方案跟外賣平臺本身的利益也是一致的,如果商家都倒下了,平臺的供給會嚴重出問題,那是生態更加不能承受之重。

2.紓困之難

筆者有不少讀者加了我的微信,其中有一位恰巧是餐飲從業者,而且是行業TOP商家。

這次政策出臺后,我們在群里聊了很久,個中滋味可能只有行業參與者才能理解,餐飲行業真的很艱難,從業者真的很苦。

而將紓困寄希望于平臺補給,雖有些用,但是無疑是杯水車薪。

我們可以簡單算一筆賬:

2021年Q3,美團外賣業務——請注意,這里特指美團外賣這塊單獨的業務,還沒有算新業務等巨虧的板塊——盈利8.8億,三季度總共92天,也就是平均每天凈賺大約956萬元,美團三季度活躍商戶830萬,其中400-500萬是餐飲外賣商家,取中間值450萬,相當于美團平均每天從每個商家那里凈賺2.1元錢。就算讓美團一分錢利潤都不賺,商家一個月也就能多出63元錢,恐怕連水電費的十分之一都不到,相當于一天省出1.75度電費(商業用電按照1.2元每度計算,實際上很可能比這個價格更高),如果說這不是杯水車薪,那么什么是杯水車薪呢。

我知道,有很多人會提醒我,你應該按照收入計算,而不是利潤計算啊。

這就像是,假如某個商家說“不賺錢請客人消費”,他按照食材成本、人工、租金、水電、稅費等計算出成本價賣給客人,客人卻以為要“免費”一樣。

對于平臺來說,騎手的配送費用是客觀存在的,員工成本、稅費、系統運轉等也是客觀存在的,能調節的部分也就只剩下那點微薄的利潤了,所以肯定只能按照利潤而不是營收來計算

當我說出這些解釋后,仍然有人提醒我:你忘了平臺高管、員工們的高薪資了。這些人可能忘了,這些高管、員工都是公司在人力資源市場去搶來的,程序員、高級管理人才的市場價就是這樣,你不付這個工資給他們,阿里、騰訊、字節、拼多多的HR會去搶他們。

如果我們尊重市場經濟的基本邏輯,尊重常識,就知道平臺在這里能調節的也就一個季度幾億元的利潤而已。

眾所周知,外賣本就是個靠高效率、低毛利跑出來的業務,平臺唯有保留適當利潤,才有可能在未來的人工智能、無人配送等硬科技領域持續投入,推動科技進步和社會整體效率的提升。

從美團的收入結構來看,傭金主要包括商家信息展示服務(廣告)、交易服務(傭金)的費用,按比例收取,一般在6%-8%之間,履約服務費包括支付騎手的工資等等,只在商家選擇美團配送時才會產生——像麥當勞、肯德基等品牌商家有些會采用自配送。

上述6%-8%的個位數費用,相較于主播直播帶貨的傭金20%以上、網約車平臺服務費20%以上、安卓市場游戲類應用抽成50%左右,可謂處于比較合理的水平。

這種特殊時期的特殊調整,對于商家會有一點幫助,平臺也能承受;長期如此,則不可持續。

如果長期壓縮平臺的客觀利潤,一定會傳遞到外賣的終端價格上,最終消費者承受了更高價格的服務,一部分價格敏感型消費者可能因此而不得不放棄外賣服務,轉而自己動手做飯,訂單無法增長甚至略微下滑的情況下,商家不僅無法獲益,反而會受損,而上千萬的騎手也可能因此而降低收入或不得不離開行業。

3.商家之痛

在我們群里的討論中,有不少朋友詢問那位餐飲從業讀者,造成今天這樣困難的局面,到底痛點在哪里。

“怎么說呢,對平臺我們是又愛又恨,愛恨交加吧。消費者習慣已經養成,今天的商家不可能離開這些線上平臺了,敗倒也不能怪他。”

事實上真正的痛點是經濟下行、消費不振、疫情影響。

外賣平臺對于餐飲商戶來說,提供的價值顯而易見,提供了增量訂單,比如一些不想出門的客戶,如果沒有外賣就在家隨便弄點吃的了,尤其是疫情期間,如果沒有外賣,很多商家早倒下了。

而且,外賣是按單結算費用,有訂單就扣費,沒有就不扣,單子越多扣得越多,不像房租、人工、水電等都是固定成本。

其實外賣的成本跟網約車類似,如果把出租車行業的份子錢比作餐飲商家的租金的話,網約車時代按照出車接單來扣費是一種進步,對司機來說壓力也輕松了很多,因為它跟外賣的扣費是一個邏輯,也是接單越多才扣得越多,至少不用承受以前出租車司機那樣每天睜開眼就面臨幾百塊錢的份子錢負擔。

對商家來說,艱難的地方在于,雖然外賣能緩解一部分壓力,但是房租和人工的負擔始終存在。

今天面臨的行業局面是:上游原材料、人工成本一直在上漲,下游消費不振,商家無法通過提價將壓力轉移到消費者身上,而疫情很可能成為壓死駱駝的最后一根稻草。

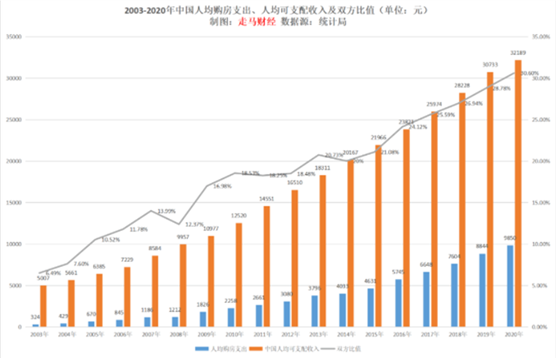

我們通過統計局的數據,追溯過去幾年中國人均可支配收入的情況。

截止到2020年,人均可支配收入也不過32189元,這其中的30%以上還進入了房地產行業,2020年人均購房支出高達9850元,即便全年下來一分錢不存,都投入消費也不過22000多一點。

根據最新的統計局數據,2021年全國人民人均可支配收入也不過35128元,其中投入消費的人均不過24100元。也許你會提醒我,人均消費支出乘以14億人口,只有33.7萬億,跟中國40多萬億的社會消費品零售總額對不上號啊。

沒錯,那是因為我們的社會消費品零售總額是包含了居民消費、機關、國企、事業單位和企業的消費在內的,居民直接消費只占了其中的一部分而已。

說到這里,可能很多人就想到了地產,房價高企,商家艱難,房東退租減租好像是天經地義的事情了。

然而實際上,商業地產整體的收益就一般,以筆者為例,我買的商鋪至今沒有產生任何收益,純粹砸手里了,無論是商業地產還是居住房屋,行業整體的資金,有一大部分是作為土地成本流出了,成為土地出讓金,是地方政府主要的財政開支來源。

所以,事情最終可能還得政府出面紓困。

4.希望之美

好在我們很高興地看到,在關鍵時刻,政府確實在想辦法。

首先,政府動員社會各方力量解決問題,重視行業困局,本身就是轉機的開始,是一個非常好的跡象。

其次,這份文件是一個綜合性的紓困解決方案,結合了減稅、降費、融資、動員社會力量、給疫情防控定性,既不能過度防疫也不能過度放松,而且主要的條例都在減稅、降費,希望增強商戶的韌性;疫情方面主要是提到要科學、精準防控,希望這些措施能最大限度地降低對經濟的損害。

最后,文件對于外賣平臺、非國有房屋租賃主體用的都是鼓勵、引導等詞匯,表明市場經濟仍然是我們整個社會的共識,所有人都會尊重這個共識。

當然,考慮到當下的困境和難處,如果政府能夠直接給予商戶經濟補貼,或者對他們的水電燃氣、租金等硬性開支給予適當補貼,也許也是個不錯的方法。

疫情終將過去,唯有在絕境中抱有希望,我們才可能到達理想的彼岸。

摘自-走馬財經

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 歷史首次M1負增長,地產行業轉機要來了? | 趙建:什么扼殺了市場的長期主義 |