“抗癌藥第一股”掉隊,三兄弟反目

時間:22-04-21 來源:市界

“抗癌藥第一股”掉隊,三兄弟反目

2001年,一款抗癌神藥橫空出世,不僅開啟了人類靶向抗癌藥的歷史,也成為三個中國年輕人創業的起點。這款神藥后來靠電影《我不是藥神》成功出圈,它就是藥企巨頭諾華研發的“格列衛”(甲磺酸伊馬替尼)。

格列衛的上市,被稱為改變腫瘤藥研發歷史的轉折點。

彼時,王印祥正在美國耶魯大學做博士后,他的研究課題剛好與此有關。在那年的一次派對上,王印祥與馬里蘭大學化學博士張曉東相識,并討論了研發以表皮生長因子受體(EGFR)激酶為靶標的抗癌藥的可能性,這也是他們后來一直延續的技術路線。

討論到一起創業,王印祥又拉到了自己在美國的博士同學丁列明,2003年,“貝達三劍客”王印祥、張曉東、丁列明,創辦的貝達藥業正式誕生。

經過8年努力,貝達藥業在2011年終于成功打造出核心產品——首款小分子靶向抗肺癌藥“埃克替尼”(商品名:凱美納),中國有了自己的格列衛。

本來三兄弟可以憑借“中國小分子靶向抗癌龍頭”的榮光不斷創造歷史,但這份情誼逐漸消磨殆盡。2016年公司上市前后,張曉東與王印祥相繼離開,如今只剩丁列明一人執掌貝達藥業,“貝達三劍客”最終分崩離析甚至走到了對簿公堂的地步。貝達藥業股價在2020年7月沖至最高點160元/股,之后震蕩下跌,截至2022年4月15日,報47元/股,兩年蒸發470億元市值。

俞敏洪曾說,真正的“中國合伙人”關系遠比電影復雜,而貝達藥業“三劍客”的關系更是剪不斷理還亂。

01、抗癌神藥背后

4月8日,貝達藥業發布了2021年年報,數據顯示,貝達藥業2021年營業收入22.46億元,同比增加20.08%;但凈利潤卻驟降36.83%,縮水至3.83億元。

貝達藥業的核心產品是抗癌藥埃克替尼,雖然近兩年也有恩沙替尼、貝伐珠單抗兩款新產品獲批上市,公司的業績一直都靠埃克替尼支撐。

2020年埃克替尼營收貢獻為18.13億元,占比高達96.9%。但它進入集采后已被打成了“白菜價”,同時還面臨阿斯利康和正大天晴等藥企產品的激烈競爭。

值得注意的是,在剛發的2021年財報中,貝達藥業沒有一如既往地公布埃克替尼年度銷售數字,只提及其銷售額連續6年突破10億元。

昔日明星產品漸漸“褪色”,貝達藥業和它的埃克替尼是如何一步步走到今天的?

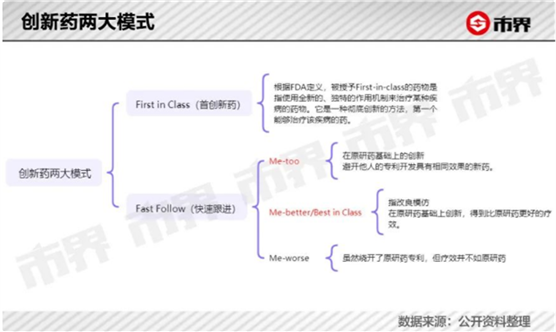

與微芯生物的魯先平一開始就高舉高打要做“中國原創藥”(First-in-class同類首創)不同,貝達藥業是以me too(跟蹤模仿)藥物起家。

具體來說,仿制藥是完全照抄別人,me too則是在別人研究的成果上進行創新,避開他人的專利開發具有相同效果的新藥,即便在專利期也不需要授權。這是國產新藥研究的一條途徑,也是仿制(Fast follow 快速跟進)向創新(First-in-class)進階的捷徑。

Fast follow包括了me too、me better/best in class(同類最優)等。除了貝達藥業的埃克替尼,像恒瑞醫藥的阿帕替尼、君實生物的PD-1單抗藥物,也都是me-too里被稱為國產創新的典型標桿。

2003年,貝達藥業在浙江誕生。

創立貝達藥業時,張曉東在美國注冊的創新醫藥公司(Beta Pharma Inc.倍而達)以EGFR酪氨酸激酶專利合成技術入股,借此成為貝達藥業的創始股東之一。沒想到,這里竟然留下了一個很大的隱患,后文我們將具體提及。

王印祥與丁列明經歷相似。出生于1962年的丁列明比王印祥大三歲,二人在進入大學之前都曾有過在當地衛生防疫站工作的經歷,之后丁列明考上浙江大學,王印祥則進入河北職工醫學院(現河北大學醫學院)就讀,在國內讀完碩士后,二人在上世紀90年代初在美國阿肯色大學醫學院讀博期間有了交集。

在美國讀博期間,與丁列明的病理科臨床醫學博士相比,王印祥的科學家氣質更突出一些,其就讀的專業是生物化學及分子生物學博士,之后又進入耶魯大學分子生物物理和生物化學系攻讀博士后。

創業之初,丁列明擔任貝達藥業的董事長,王印祥兼任總裁和首席科學家,負責研發工作,張曉東則在美國幫助對接國際上的合作和項目。三人各司其職組建了貝達藥業最初的研發、生產、銷售等經營管理體系。

經歷近10年時間,2011年,貝達藥業研發的治療肺癌的藥物鹽酸埃克替尼獲得國家藥監局批準上市,凱美納成為國內具有完全自主知識產權的第一種小分子靶向抗癌創新藥,更是被國際醫學雜志《柳葉刀》稱其為“中國本土首個原創研發的小分子靶向抗腫瘤藥物”,“開啟了中國抗腫瘤藥物研發的新紀元,是個非常成功和完美的創新案例”。

但作為中國第一代“me too”的開拓者,丁列明、張曉東以及王印祥卻沒將埃克替尼的神話再續下去。

02、分崩離析至決裂

一位醫藥投資人表示:“貝達藥業的埃克替尼是一個特定歷史時期的產物,并不是真正意義上從機制到靶點到分子結構都是原創的藥,而是對標原研藥阿斯利康的小分子靶向藥吉非替尼(易瑞沙)。”

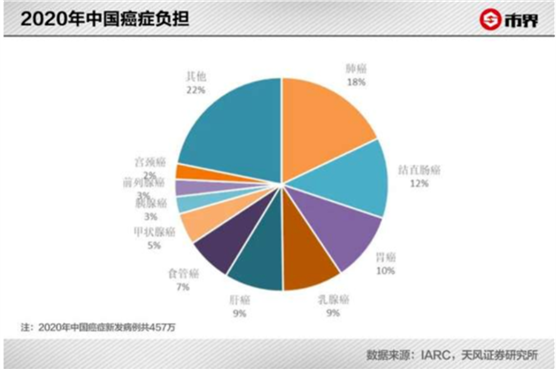

埃克替尼主要用于表皮生長因子受體(EGFR)基因具有敏感突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者的一線治療。而肺癌的發病率和死亡率在我國惡性腫瘤中位居首位。數據顯示,2020年中國有超過82萬人新患肺癌,超過71萬人因肺癌去世。

相對于傳統的針對惡性腫瘤不分好壞一網打盡的化學治療,藥物靶向治療主要是針對惡性腫瘤細胞之中的某一個靶點或者某幾個靶點進行針對性地攻擊,從而達到精準抑制腫瘤細胞增殖的作用。

在埃克替尼之前,國內肺癌的靶向藥物市場均被國外藥企巨頭把持。和多數抗癌藥物一樣,進口藥都非常貴,比如服用吉非替尼,一個月的費用在16000元左右,在貝達藥業的埃克替尼上市后,每月治療費用可降低大約1/3。

憑借這樣一款“明星產品”,2016年11月7日,貝達藥業成功登陸深交所,此后14個交易日連續斬獲13個漲停板,股價直接從發行價17.57元/股飆升至最高點98.89元/股,翻了近6倍。貝達藥業因手握第一個國產小分子靶向抗癌藥而穩坐“抗癌藥第一股”的位置。

不僅如此,在貝達藥業備受資本追捧的底氣背后,還是來自埃克替尼。埃克替尼自2011年獲批上市后,其營收便實現了“火箭般”地增長,2016年首次實現營收超過10億元,成為國內為數不多的銷售額超過10億元的明星抗癌藥產品,目前累計銷售額已超過百億元。

但是在資本市場和商業化取得巨大成功的風光之下,貝達藥業卻迎來了重要的轉折點。公司上市短短9個月后,2017年8月17日,同為創始人的王印祥因個人原因辭去公司董事、總裁職務。

不僅如此,2017年與王印祥一同離開的還有董事杜瑩和副總裁兼財務總監徐素蘭,首席科學家胡邵京、首席醫學官田芬蘭、監事胡云雁等七人。這些人中的一部分選擇了跟隨王印祥一同創業。

原來早在2015年,王印祥便創辦了一家專注于做“First-in-class”的創新藥企——加科思。在王印祥看來,“創新藥難度很大,但中國的時間節點已到,而且必須要做全球創新藥。”

2015年,不僅是拉開醫藥改革的年份,也是資本競相進入的節點。這一年百濟神州、君實生物、恒瑞醫藥、信達生物都相繼獲得資本追捧,中國創新藥進入新的階段。

彼時的貝達藥業則仍舊選擇做“me-too”,因此,繼埃克替尼是其自主研發的產品之后,其他產品則靠“買買買”。

如果說丁列明與王印祥只是理念不合的話,那么與張曉東牽扯的就是真金白銀的利益了。

原來2013年5月張曉東便辭任了貝達藥業董事,2014年他通過自己的藥企倍而達向貝達藥業就避免同業競爭等內容出具了《承諾函》。

2016年4月,倍而達獲得了第三代EGFR藥物BPI-7711的臨床批件,這款藥可以視為埃克替尼的升級版。這引起了貝達藥業的關注。

2019年7月,貝達藥業發布公告,稱張曉東違反了當年的不競爭承諾,“多次努力未果,不得不訴至法院”。2020年8月,倍而達也提起訴訟,稱貝達藥業的不正當競爭行為致使自己的10億融資暫停,要求對方賠償損失,累計達2000萬元。

因為貝達藥業起訴倍而達“背信”一案暫時沒有結論,倍而達于2021年撤回此次訴訟。

原本高舉“中國小分子靶向藥龍頭”的貝達藥業,在創始人分崩離析后,也讓其在掌握一代EGFR的優勢后,沒能再接再厲。如今國內市場上,阿斯利康、瀚森藥業和艾力斯三家都有三代EGFR產品上市銷售。

但對于貝達藥業來說,看不見的才是真正的風險。

03、掉落第一梯隊

尤其是面對2023年核心藥物埃克替尼專利到期,給本就業績下滑的貝達藥業雪上加霜。

如一位醫藥投資人士所說:“貝達藥業是起了個大早趕了個晚集,現在早就已經遠離了創新能力第一梯隊。”

2018年至2020年,貝達藥業的研發投入分別為3.04億元、3.26億元及3.63億元,占整體營收的比例卻在逐年下滑,從2018年的24.8%下滑至2020年的19.4%。2021年貝達藥業研發費用為5.66億元,占比為25.2%。

在這位投資人士看來,貝達藥業僅靠眼下埃克替尼+恩沙替尼的話,其實沒有多大的想象空間,增長還會有但并不會爆發。

目前針對肺癌的靶向藥物EGFR已經發展到第三代了,根據弗若斯特沙利文的市場數據,2018年中國EGFR-TKI藥物市場中,第三代的市場份額已達38%,第一代藥物市場份額為57%,第二代藥物僅占5%。

如果說貝達藥業在藥物創新上不給力,那么集采則讓貝達藥業的處境更加艱難。正如抗癌藥PD-1的集采讓幾十萬元的藥費降至了幾萬元,埃克替尼經過集采也被打成了“白菜價”。

經過2019年的集采后,阿斯利康、正大天晴和齊魯制藥三家藥企的產品價格分別降至54.7元/片、45元/片和25.7元/片,而貝達藥業的埃克替尼則為64元/片。

集采可以說是一家藥企創新的“試金石”,但對于貝達藥業而言,其后續產品的創新才是保證其不掉隊的法寶。

除了埃克替尼之外,貝達藥業目前的兩款產品僅有恩沙替尼和貝伐珠單抗,但這兩款不僅競爭對手眾多,并且也是靠貝達藥業買來的。

2020年上市的恩沙替尼(商品名:貝美納),這一款用于治療ALK突變晚期非小細胞肺癌的國產1類新藥,是最初貝達藥業通過控股Xcovery獲得的產品;其同類競爭對手還有羅氏以及輝瑞和諾華。

2021年獲批上市的貝伐珠單抗注射液(商品名:貝安汀),是由貝達藥業與北京天廣實生物技術股份有限公司合作開發的。隨著羅氏的原研藥專利到期,貝伐珠單抗的生物類似藥越來越多,國內已有包括恒瑞醫藥、信達生物等8家公司的貝伐珠單抗生物類似藥獲批上市。

也就是說這兩款產品要想再創埃克替尼的輝煌并不容易,要知道當初埃克替尼是在國內創新藥一片空白的背景下誕生的,其最初的市場空間和資本市場給予的想象力可想而知。

因此,面對埃克替尼專利即將到期,后續產品遲遲未爆發,貝達藥業也選擇抓住搶灘港股的這一機會窗口。2021年12月,貝達藥業二次遞交港股招股書,擬募資10億美元。

如果成功在港股上市,貝達藥業將手握充足的資金去做研發,但從公司人才創新的角度來看,自2021年作為首席醫學官的毛力走后,這一崗位空懸至今,已超過一年時間。而作為公司的“靈魂人物”丁列明來說,其也不像王印祥是醫藥科研出身。

在醫藥創新領域,科研人才的聚散離合并不是新鮮事,離開后能夠再創一家生物醫藥上市公司的“醫藥大拿”也不少,像榮昌生物的房健民、信達生物的俞德超、再鼎醫藥的杜瑩、君實生物的陳博。他們的離開,對原來的公司影響非常大。

正如一位醫藥投資人所說:“me-too時代對‘眼界’或者判斷的要求是很低的,與今天真正要做創新的要求不可同日而語。”

對于經歷了“三劍客”分崩離析,核心人才流失的貝達藥業來說,在這方面更是有切膚之痛,更亟需新鮮的血液。

摘自-市界

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| A股30年罕見!剛剛,7.8億大棄購!230元新股 ... | “虧到B輪了”!4月份已有超六成新股破發,一... |